人を幸せにする人になろう

- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―

土師ニサンザイ同時調査へ

◆朝日新聞では小さい記事でしたが、このあいだ、宮内庁と堺市が発表した。書陵部との懇談で、確認調査をやるとのことだったので、次はニサンザイだ、ということはわかっていました。また、堺市の予算が決定した際に、資料には盛り込まれていましたが、まあ普通は予算書を取り寄せてメクルこともないでしょうし。

◆いずれにせよ、御廟山に続き、宮内庁の秋の事前調査にあわせて、堺市では年度下半期をかけて、同時期に陵墓地外の汀から下位にかけての調査を実施するようである。300mの前方後円墳!、五社神よりもデカク、本格調査としては過去最大の前方後円墳となる(岡山大学の造山古墳の調査はのぞく・・・)。キナシカルとか、書いたものが出てくればいいんですけど(笑)。

◆いずれにせよ、御廟山に続き、宮内庁の秋の事前調査にあわせて、堺市では年度下半期をかけて、同時期に陵墓地外の汀から下位にかけての調査を実施するようである。300mの前方後円墳!、五社神よりもデカク、本格調査としては過去最大の前方後円墳となる(岡山大学の造山古墳の調査はのぞく・・・)。キナシカルとか、書いたものが出てくればいいんですけど(笑)。

弥生後期

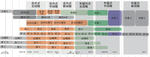

◆明日の授業のためといいつつ、歴博の原稿のためもあり、前にも少し書いた、畿内の土器編年の表を作る。ひとまず、大阪府文化財センターの『古式土師期の年代学』の表を複製した。これとて異論もあるのかもしれないが、オレには判断つかないので、準拠するほかなし。

◆さてこの先、弥生後期の土器編年を前にくっつけたいのであるが、手元にあまり資料もない・・・、どうしたもんだべ。『考古資料大観』の赤塚さんの表が、ひとまずの手がかりだが・・・。道遠し

【追記】カシコーケンの展示図録『ムラの変貌』はとても勉強になる。そのなかで、小池さんが対応表を示してくれている。ありがたいことである。が、3者3様。奈良県の人、なんとかしてくれへん?。で、河内との対応は・・・、とほほ。

◆さてこの先、弥生後期の土器編年を前にくっつけたいのであるが、手元にあまり資料もない・・・、どうしたもんだべ。『考古資料大観』の赤塚さんの表が、ひとまずの手がかりだが・・・。道遠し

【追記】カシコーケンの展示図録『ムラの変貌』はとても勉強になる。そのなかで、小池さんが対応表を示してくれている。ありがたいことである。が、3者3様。奈良県の人、なんとかしてくれへん?。で、河内との対応は・・・、とほほ。

蝉が鳴く2012

◆7月9日(月)、クマゼミ、鳴き始める。

◆研究室が散らかっているので片付ける。条里の参考文献をまとめてならべる棚スペース はなかったが、無理無理ひとつあける。その時に、兵庫県史編纂室

はなかったが、無理無理ひとつあける。その時に、兵庫県史編纂室 にいた時の資料が、後生大事に取ってあるので廃棄した。銅鐸と鏡は実現したが、瓦は実現しなかった。

にいた時の資料が、後生大事に取ってあるので廃棄した。銅鐸と鏡は実現したが、瓦は実現しなかった。

◆あわせて、幡枝元稲荷窯の瓦に関する佐原原稿の一部です(五十川さんにコピーさせてもらったもの)。まとめて閉じていたはずだが、いまB5で4枚分。これも、もういらない。

◆昨日の大英博物館で、古墳をやっていましたね。まあ、中身については・・・。丸山での不整合、それをどう解消するかの選択に迫られ、墳丘を小さくすることを選んだと・・・。

◆研究室が散らかっているので片付ける。条里の参考文献をまとめてならべる棚スペース

◆あわせて、幡枝元稲荷窯の瓦に関する佐原原稿の一部です(五十川さんにコピーさせてもらったもの)。まとめて閉じていたはずだが、いまB5で4枚分。これも、もういらない。

◆昨日の大英博物館で、古墳をやっていましたね。まあ、中身については・・・。丸山での不整合、それをどう解消するかの選択に迫られ、墳丘を小さくすることを選んだと・・・。

条里1本目が終わり、2本目へ

◆7月7日、七夕。昨夜はザーザーと雨が降る。雷もとどろく。昨晩というか今朝方、1本目目の原稿本文がようやく終わり ました。註・参考文献はまだだし挿図もまだ・・・。タイトルを変えた。「条里制研究の現在」か

ました。註・参考文献はまだだし挿図もまだ・・・。タイトルを変えた。「条里制研究の現在」か ら「7世紀史としての条里制」に。ついでに、昨日、大和の国の条里図を見ていた部分を出しておこう。下ツ道と横大路の交差点である。ここから割っていったんだ、と思うと感慨深いではありませんか!。

ら「7世紀史としての条里制」に。ついでに、昨日、大和の国の条里図を見ていた部分を出しておこう。下ツ道と横大路の交差点である。ここから割っていったんだ、と思うと感慨深いではありませんか!。

◆それでは、2本目にかかる。現段階のタイトル「古代郷も領域である」です・・・。ほんとだって・・・。

【追記】岸本道昭さんから同意のメールをいただく。既に原稿になっている由。前に関西大学の西本さんにこの話を振ったとき、当然、古代史の人は非領域説なんだと思ってたトコロ、「ええっ、そんなこと言う人いるの」みたいな反応でした。西本さん自身、あるいは古代史で領域説を言っている人の論文を教えてください、とまで聞きそびれたが・・・。いちばん考えが近いのは、歴史地理学の高重進さんである。12世紀の資料で讃岐国なんたら郡の郷を復元している。

◆それでは、2本目にかかる。現段階のタイトル「古代郷も領域である」です・・・。ほんとだって・・・。

【追記】岸本道昭さんから同意のメールをいただく。既に原稿になっている由。前に関西大学の西本さんにこの話を振ったとき、当然、古代史の人は非領域説なんだと思ってたトコロ、「ええっ、そんなこと言う人いるの」みたいな反応でした。西本さん自身、あるいは古代史で領域説を言っている人の論文を教えてください、とまで聞きそびれたが・・・。いちばん考えが近いのは、歴史地理学の高重進さんである。12世紀の資料で讃岐国なんたら郡の郷を復元している。

大英博物館

◆NHKスペシャルでやってますね。このところ、清盛も録画して見ているし、このNHK特集も2回見た。来年の3月にパリに行く計画があり、できればその時にイギリスに渡り大英博物館も見たいと思っている。

◆でギリシア。彫刻やら建造物が、実はエジプトの傭兵に多くのギリシア人が応募して、彼の地における大建造物やファラオの彫像などを見聞することから、ギリシアでも発達することになったのだとか。また、たまたまだが、彩色されていたこととか、明らかに彫刻がエジプトの影響を受けているのは、ギリシアで実物を見ればすぐわかるのだとも、別ルートで学んだ。なんでも、ギリシアの一番古い彫刻は、右足だか左足だかを前に出していて、エジプトのものとそっくりらしい。

◆エルギンマーブルを白く磨き上げる事件のことも初めて知る。そして番組の最後は、もともとギリシア文化は東方の文化と理解されていたものが、18世紀頃から、これをヨーロッパのものとして位置づける運動が進むとか、そんな話が紹介されていた。絶対王政時代、ヨーロッパ諸国が台頭する中で、自分らの起源がギリシアにあるという権威付け、といった意味か。

◆それはともかくも、数%しか展示されておらず、あとは収蔵庫にあると。一方のギリシアでは、いいものはほぼレプリなんだとか。ユネスコとか世界遺産委員会とか、なにも働きかけないのだろうか。元に戻せと。年間、580万人が博物館に行くのだという。ギリシアにホンモノがあれば、もっともっと観光収入は増えるだろうに。

◆でギリシア。彫刻やら建造物が、実はエジプトの傭兵に多くのギリシア人が応募して、彼の地における大建造物やファラオの彫像などを見聞することから、ギリシアでも発達することになったのだとか。また、たまたまだが、彩色されていたこととか、明らかに彫刻がエジプトの影響を受けているのは、ギリシアで実物を見ればすぐわかるのだとも、別ルートで学んだ。なんでも、ギリシアの一番古い彫刻は、右足だか左足だかを前に出していて、エジプトのものとそっくりらしい。

◆エルギンマーブルを白く磨き上げる事件のことも初めて知る。そして番組の最後は、もともとギリシア文化は東方の文化と理解されていたものが、18世紀頃から、これをヨーロッパのものとして位置づける運動が進むとか、そんな話が紹介されていた。絶対王政時代、ヨーロッパ諸国が台頭する中で、自分らの起源がギリシアにあるという権威付け、といった意味か。

◆それはともかくも、数%しか展示されておらず、あとは収蔵庫にあると。一方のギリシアでは、いいものはほぼレプリなんだとか。ユネスコとか世界遺産委員会とか、なにも働きかけないのだろうか。元に戻せと。年間、580万人が博物館に行くのだという。ギリシアにホンモノがあれば、もっともっと観光収入は増えるだろうに。

21世紀の平城宮跡を考える会

◆研究室の書架もめいいっぱい、時々、本も捨てる・・・。こないだ、この冊子を捨てましたが、1990年頃の奈文研で、 いつまで掘るのかといった調査のこととか、整備や管理をどうしていくのか、ということが議論されていた。当時の平城調査部の、金子・毛利光・山崎室長などが報告し、議論している。

いつまで掘るのかといった調査のこととか、整備や管理をどうしていくのか、ということが議論されていた。当時の平城調査部の、金子・毛利光・山崎室長などが報告し、議論している。

◆これはオレが入る前でした。表紙には発行年がないけれど、1990年くらいだったように思います。これは記録集で、当日の議論をテープ起こしして冊子にしたものです。結局、わたしのいる5年間のうちに第2回目が開催されることはありませんでした。この先どないすんねんという、一種の危機意識のもと、どこでどう発案されたかは知りませんが、開催にこぎつけ、何を議論するかということも設定して始めたのでしょうが、そのままとなりました。バブル後の景気対策で、一挙に補正予算がつき、朱雀門と東院庭園を復元することになり、それどころじゃなくなったのかもしれません。

◆こういう機会が、たとえ年1回でも、所員を集めて議論する機会が継続されていてもよかったのでしょうが。まあしかし、内部的に議論をしても、そうなるというものでもなく、結局は独立行政法人となり、ずいぶんと組織形態も変わっていくことになります。しかし、こういう議論は無駄ではないですよね。30年間掘ってきたから、これからも掘り続けるのは当たり前として、何も考えないのではなく、自分らは何を目的に何をやっているのか、ということを確認する/考える機会はあるべきなんでしょう。

◆これはオレが入る前でした。表紙には発行年がないけれど、1990年くらいだったように思います。これは記録集で、当日の議論をテープ起こしして冊子にしたものです。結局、わたしのいる5年間のうちに第2回目が開催されることはありませんでした。この先どないすんねんという、一種の危機意識のもと、どこでどう発案されたかは知りませんが、開催にこぎつけ、何を議論するかということも設定して始めたのでしょうが、そのままとなりました。バブル後の景気対策で、一挙に補正予算がつき、朱雀門と東院庭園を復元することになり、それどころじゃなくなったのかもしれません。

◆こういう機会が、たとえ年1回でも、所員を集めて議論する機会が継続されていてもよかったのでしょうが。まあしかし、内部的に議論をしても、そうなるというものでもなく、結局は独立行政法人となり、ずいぶんと組織形態も変わっていくことになります。しかし、こういう議論は無駄ではないですよね。30年間掘ってきたから、これからも掘り続けるのは当たり前として、何も考えないのではなく、自分らは何を目的に何をやっているのか、ということを確認する/考える機会はあるべきなんでしょう。

このところ(征韓論)

◆前から征韓論に興味があり、少しずつ調べたりもしているのですが、いえ、そんなちゃんと勉強しているわけではありませんが・・・。で、本を読んだり、ネットで調べたり。いままだ、まとまった記事をするほどの取りまとめもしているわけではありません。

◆なんで征韓論というのが生み出されたのか、そして併合にいたるのか、ということに興味があったわけである。ひとまず壬申倭乱は措いておきますが(これもひどい)、江戸時代の国学や水戸学の中で生まれてきたようですね。江戸時代の学者の言論のなかに、ほとんど明治期と同じものが芽生えているようです。そして吉田松陰がダメ。その門下生(木戸とか伊藤とか)が明治政府の中で、その教えを受け継いでいく、というところもあるようです。なんで、吉田松陰は、そんなことを考えるようになったのでしょうか。

◆高校時代に読んでいた文庫本を読んでいます。これがけっこう面白いわけです。研究も分業化し、いま日本史のシリーズ本となると、10巻や20巻になったりする。もはやそんなものを揃えたりすることはないし、大学にいっぱい並んでいても、自分の専門のところを中心にしか読みません。最新のシリーズ本の近現代史の部分を通読するようなことはまずない。それでも高校の教科書程度の話は身につけておくべきですが、自信はありません。誰かさんの提唱する近現代史教育館、構想としては是認できます。

◆こないだの神田さんとの呑み会の席上、塚田先生からは、大歴の申し入れ書はおかしい、といった発言も聞きました。甘い、ということでしょうか。前にも書いたかもしれませんが、オレは、そんなこと言わずに近現代史の研究者は近現代史教育館の具体的構想に入る段階に、積極的に乗り込んで、そのなかで、いいものを作るために戦ってほしいと考えているのです。「つくる会」のメンバーがたとえ入っているとしても。そんなやつらに負けはしないだろうに。政治的介入が著しく、どうしようもないということになれば、席を蹴って退場すればよいのである。と、こう考えているのですが・・・。

◆なんで征韓論というのが生み出されたのか、そして併合にいたるのか、ということに興味があったわけである。ひとまず壬申倭乱は措いておきますが(これもひどい)、江戸時代の国学や水戸学の中で生まれてきたようですね。江戸時代の学者の言論のなかに、ほとんど明治期と同じものが芽生えているようです。そして吉田松陰がダメ。その門下生(木戸とか伊藤とか)が明治政府の中で、その教えを受け継いでいく、というところもあるようです。なんで、吉田松陰は、そんなことを考えるようになったのでしょうか。

◆高校時代に読んでいた文庫本を読んでいます。これがけっこう面白いわけです。研究も分業化し、いま日本史のシリーズ本となると、10巻や20巻になったりする。もはやそんなものを揃えたりすることはないし、大学にいっぱい並んでいても、自分の専門のところを中心にしか読みません。最新のシリーズ本の近現代史の部分を通読するようなことはまずない。それでも高校の教科書程度の話は身につけておくべきですが、自信はありません。誰かさんの提唱する近現代史教育館、構想としては是認できます。

◆こないだの神田さんとの呑み会の席上、塚田先生からは、大歴の申し入れ書はおかしい、といった発言も聞きました。甘い、ということでしょうか。前にも書いたかもしれませんが、オレは、そんなこと言わずに近現代史の研究者は近現代史教育館の具体的構想に入る段階に、積極的に乗り込んで、そのなかで、いいものを作るために戦ってほしいと考えているのです。「つくる会」のメンバーがたとえ入っているとしても。そんなやつらに負けはしないだろうに。政治的介入が著しく、どうしようもないということになれば、席を蹴って退場すればよいのである。と、こう考えているのですが・・・。

7月3日、集中講義のお茶大の神田先生と呑む

◆今週、集中講義があり、お茶の水女子大の神田由築先生を囲んでの日本史の飲み会があった。条里の原稿に熱中していると、知らない間に18時を過ぎ、廊下から日本史の先生の研究室を見ると電気は付いておらず、あちゃー。そもそも18時か18時半だかを、ちゃんと確認していなかった。電話が入り、「始めておいてください」とお願いし、我孫子にむかう。

◆すいません。で、楽しく、お話をさせていただいた。いつもは、日本史の先生だし、ほとんど話題をこちらから振ることもなく、おとなしくしているのですが、なぜだか饒舌にしゃべってしまい、少々、反省。イタリアンでしたが、飲み放題なもんで、貧乏性のオレは、バカバカ、ワインを呑んでしまいました。写真を撮ろうと思っていましたが、それも果たせず・・・。

◆すいません。で、楽しく、お話をさせていただいた。いつもは、日本史の先生だし、ほとんど話題をこちらから振ることもなく、おとなしくしているのですが、なぜだか饒舌にしゃべってしまい、少々、反省。イタリアンでしたが、飲み放題なもんで、貧乏性のオレは、バカバカ、ワインを呑んでしまいました。写真を撮ろうと思っていましたが、それも果たせず・・・。

プラグイン

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新記事

最新トラックバック

プロフィール

HN:

雲楽

年齢:

61

性別:

男性

誕生日:

1964/03/22

職業:

大学教員

自己紹介:

兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。