人を幸せにする人になろう

- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―

山中さんのノーベル賞

◆15日月曜日はバイトの日。玉3の遺構図トレース。松岳山のトレース、まだ等高線が終わらんか?。とはいえ、この 日は城陽市に行かないといけないので、12:30までで、あとは3人に任せる。

日は城陽市に行かないといけないので、12:30までで、あとは3人に任せる。

◆城陽市は例の芝が原だが、かなり終盤戦に近づいている。まっとうに、最初からひとつの史跡整備につきあっているのは、これがもしかして最初?。遺跡の規模は小振りではあるが、そうした史跡整備が進んでいく過程を経験させてもらってありがたいことである。あとはサインの説明板と模型くらい。

◆山中さんがノーベル賞をもらったが、市大当局者も複雑な心境か?。大学院で市大に来たが、そのあと留学し、市大に戻っても、マウスの世話ばかり、みたいな話でしたね。タイミングもあるし、そういう下積みも必要なんでしょうが、市大の名前が出たのはいいのだろうが、印象はよくない?。そのあと奈良先端大は、人を見る目があったということになる。京大はそれを引っこ抜いた。カミさんいわく、クレストがよかったらしい。クレストというのは、旧科技庁の科研みたいなやつで、それで億の研究費をもらい、それで大きく進展したらしいですよ。

◆カミさん曰く、京大とか、まわりにそれで博論書くような者が脇を固めていて、まあぜんぜん環境がちゃうから、と戦力となる学生や院生がいない身をなげいている。その山中先生だって、前にみたテレビでは、研究環境がアメリカなんぞと全然違うのだそうである。なんだっけかな、まず職場のゆったりさや建物など、それからテニスコートやジムやら、研究に集中し、倦めば気晴らしできる、そういうところしか覚えていないが、なんかそんなことを言っていた。日本は、有能な研究者ほど、ジムではなく事務をせなあかんのである。

◆一方の村上春樹。読んだことなんぞないのでコメントのしようもないが、そんなええもんでっか。あるいは、そんな影響力があるのでしょうか。そのへん皆目わかりません。がしかし、新聞は既に特別扱いですよね。なにやら1面に顔写真入りで、文章を載せる。なんだかな~、そんな拝聴するようなえらいコト言ってるんだろうか、まったくわからん。

◆城陽市は例の芝が原だが、かなり終盤戦に近づいている。まっとうに、最初からひとつの史跡整備につきあっているのは、これがもしかして最初?。遺跡の規模は小振りではあるが、そうした史跡整備が進んでいく過程を経験させてもらってありがたいことである。あとはサインの説明板と模型くらい。

◆山中さんがノーベル賞をもらったが、市大当局者も複雑な心境か?。大学院で市大に来たが、そのあと留学し、市大に戻っても、マウスの世話ばかり、みたいな話でしたね。タイミングもあるし、そういう下積みも必要なんでしょうが、市大の名前が出たのはいいのだろうが、印象はよくない?。そのあと奈良先端大は、人を見る目があったということになる。京大はそれを引っこ抜いた。カミさんいわく、クレストがよかったらしい。クレストというのは、旧科技庁の科研みたいなやつで、それで億の研究費をもらい、それで大きく進展したらしいですよ。

◆カミさん曰く、京大とか、まわりにそれで博論書くような者が脇を固めていて、まあぜんぜん環境がちゃうから、と戦力となる学生や院生がいない身をなげいている。その山中先生だって、前にみたテレビでは、研究環境がアメリカなんぞと全然違うのだそうである。なんだっけかな、まず職場のゆったりさや建物など、それからテニスコートやジムやら、研究に集中し、倦めば気晴らしできる、そういうところしか覚えていないが、なんかそんなことを言っていた。日本は、有能な研究者ほど、ジムではなく事務をせなあかんのである。

◆一方の村上春樹。読んだことなんぞないのでコメントのしようもないが、そんなええもんでっか。あるいは、そんな影響力があるのでしょうか。そのへん皆目わかりません。がしかし、新聞は既に特別扱いですよね。なにやら1面に顔写真入りで、文章を載せる。なんだかな~、そんな拝聴するようなえらいコト言ってるんだろうか、まったくわからん。

金曜日の晩?飲み屋で

◆土曜日、3人で、近くの飲み屋に晩飯に行く。娘とは口をきくことも少なくなり、というのもオレが帰ると、部屋に引き上げ、引き戸をピシャリと閉められる、そうでなくとも、話しかけられるのもイヤそうなので、こっちが部屋に引きこもる、という感じである。が、飲み屋ではよく話ができたので嬉しいわけである。

◆が、いまとなっては、何を話したか、思い出せない。う~ん。

◆カミさんが、金・土で東京出張だったのだが、土曜日の昼、息子とメシでも食おうかということで誘いのメールを打つと、どんな返事が返ってきたと思う?と聞かれ、「さ~??」。答えは「今日はディズニー」だそうである。あらま、デートですかね、まさかの男同士?、グループ?、まあどうでもよろし。よろしいな~、というほかない。

◆が、いまとなっては、何を話したか、思い出せない。う~ん。

◆カミさんが、金・土で東京出張だったのだが、土曜日の昼、息子とメシでも食おうかということで誘いのメールを打つと、どんな返事が返ってきたと思う?と聞かれ、「さ~??」。答えは「今日はディズニー」だそうである。あらま、デートですかね、まさかの男同士?、グループ?、まあどうでもよろし。よろしいな~、というほかない。

四条畷の資料館(1985年開館)

◆ここは初めて。狭い路地を入っていく。特展をやっていた《川辺でくらす》。ここでもイオン。企画展はある大規模調査の中間報告なのだが、その原因がイオンなのだ。イオンは絶好調なんでしょう ね。あちこちで埋文の調査を引き起こしている。

ね。あちこちで埋文の調査を引き起こしている。

◆ふだんは常設なんでしょうが、展示室が一 室なので、

室なので、 片付けてやっているのだろう。入場無料、ちょっとしたパンフ無料、海獣葡萄鏡の土製品のおみやげつき。なかなか頑張っている。手作り感もあって共感できる。高句麗壁画から採った人物像をおっ立てているのは、学芸員の趣味か。古墳時代の土器が中心。

片付けてやっているのだろう。入場無料、ちょっとしたパンフ無料、海獣葡萄鏡の土製品のおみやげつき。なかなか頑張っている。手作り感もあって共感できる。高句麗壁画から採った人物像をおっ立てているのは、学芸員の趣味か。古墳時代の土器が中心。

◆最後に滑石製石鍋の破片があった。入り口には模型があり、こういうのは市域や周辺の地形なんぞもわかっていいですね。なにやら子供らの遊び場になっている。

◆そのあとは、昼飯食って、2人とも大学へ行くべく鞄を積んできていたが、しんどいし帰って寝よか、といって出勤はなしにして戻る。ま、気分転換。これでまた今週、頑張りましょうということで。

◆ふだんは常設なんでしょうが、展示室が一

◆最後に滑石製石鍋の破片があった。入り口には模型があり、こういうのは市域や周辺の地形なんぞもわかっていいですね。なにやら子供らの遊び場になっている。

◆そのあとは、昼飯食って、2人とも大学へ行くべく鞄を積んできていたが、しんどいし帰って寝よか、といって出勤はなしにして戻る。ま、気分転換。これでまた今週、頑張りましょうということで。

何十年ぶりかの忍ヶ岡

◆それから、清滝街道を西に四条畷に向かう。これを機にとばかりに忍ヶ岡古墳に行く。カミさんに 「結局それ」と言われるが、つきあってくれた。前に忍ヶ岡に行ったのは、大学時代なの

「結局それ」と言われるが、つきあってくれた。前に忍ヶ岡に行ったのは、大学時代なの で25年くらい経っているか。まったく前の記憶もない。しかし、岡山という名前のごとく、ここがぽっかりと高まった高台であることはよくわかる。車で入って行くには狭いが、神社に出る。なにやら社殿が建て替えられたばかりで、まだ細部の工事が残っているような状況だった。竪穴式石室の復元覆い屋をのぞく。ふだんは声をかければ鍵を開けてくれるのかもしれないが、なんか工事中で、まあええわと。

で25年くらい経っているか。まったく前の記憶もない。しかし、岡山という名前のごとく、ここがぽっかりと高まった高台であることはよくわかる。車で入って行くには狭いが、神社に出る。なにやら社殿が建て替えられたばかりで、まだ細部の工事が残っているような状況だった。竪穴式石室の復元覆い屋をのぞく。ふだんは声をかければ鍵を開けてくれるのかもしれないが、なんか工事中で、まあええわと。

◆梅原報告の段階よりもかなり墳丘もがたがたで、確か、なんとか市史にその後の測量図が掲載されていた。本来ならば、前方部側など、ぐるりとめぐるのだが、墳丘はみるからにガタガタだし、まあええわとそのまま引き上げる。たぶんしかし、くびれ部くらいなら残ってるんではないか。

◆忍ヶ岡というと、むかし、京大にある遺物をみんなですべて実測し、トレースまでやっていたのだが、それらはいま手元にあるが、これもなにかの形で報告せなあきませんね。いまから考えると、茶臼山の測量報告の時につっこめばよかったですね。でも、そのころは、墳丘の測量をやって遺物と合わせて、という構想をもっていたわけだ。

◆しかし、それもこんな状態なら、もうなんもすることはないし、遺物だけ何とかしましょう。

◆梅原報告の段階よりもかなり墳丘もがたがたで、確か、なんとか市史にその後の測量図が掲載されていた。本来ならば、前方部側など、ぐるりとめぐるのだが、墳丘はみるからにガタガタだし、まあええわとそのまま引き上げる。たぶんしかし、くびれ部くらいなら残ってるんではないか。

◆忍ヶ岡というと、むかし、京大にある遺物をみんなですべて実測し、トレースまでやっていたのだが、それらはいま手元にあるが、これもなにかの形で報告せなあきませんね。いまから考えると、茶臼山の測量報告の時につっこめばよかったですね。でも、そのころは、墳丘の測量をやって遺物と合わせて、という構想をもっていたわけだ。

◆しかし、それもこんな状態なら、もうなんもすることはないし、遺物だけ何とかしましょう。

2012年10月14日 市大植物園ほか

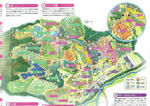

◆いつものように、どこいこか?、どうしようか

?、理学部植物園に行ってみるか、とあいなり、交野市にでかける。大人350円。駐車場代500円。入ったときはほとんど客はいなかったが、帰る頃には、そこそこ

?、理学部植物園に行ってみるか、とあいなり、交野市にでかける。大人350円。駐車場代500円。入ったときはほとんど客はいなかったが、帰る頃には、そこそこ 人も入っていた。かなり広大で、ひととおりぐるりとめぐる。世界各地の植生が順に配置されている。なかなか手入れはたいへんだろう。理学部の先生からも、なかなか大学で維持していくことに風当たりが強いという話を聞いている。うちの博物館実習でも、理系の人には、ここへ行ってもらっている。

人も入っていた。かなり広大で、ひととおりぐるりとめぐる。世界各地の植生が順に配置されている。なかなか手入れはたいへんだろう。理学部の先生からも、なかなか大学で維持していくことに風当たりが強いという話を聞いている。うちの博物館実習でも、理系の人には、ここへ行ってもらっている。

◆むろん京都府立の植物園のように市内のどまんなか、というわけではないが、京阪交野線があるし、やはりある程度の入園者数を稼がないといけないのだろう。ゆっくりするには、このくらいの人数の方がありがたいのであるが。研究のための施設でもあり、一方で一般に開放しているわけだ。まわりに府立の公園もいくつかあるのだが、花を見たり森林浴をしたりと、気軽に人にもっと来てもらえるのが理想だろう。

◆歩いていて気になったのは、不自然な地形もあるな~、ということ。へんな細尾根状のもの。これって植物園として手を入れたものでなければ、土塁?とか、ふと思ったのだが・・・。

◆むろん京都府立の植物園のように市内のどまんなか、というわけではないが、京阪交野線があるし、やはりある程度の入園者数を稼がないといけないのだろう。ゆっくりするには、このくらいの人数の方がありがたいのであるが。研究のための施設でもあり、一方で一般に開放しているわけだ。まわりに府立の公園もいくつかあるのだが、花を見たり森林浴をしたりと、気軽に人にもっと来てもらえるのが理想だろう。

◆歩いていて気になったのは、不自然な地形もあるな~、ということ。へんな細尾根状のもの。これって植物園として手を入れたものでなければ、土塁?とか、ふと思ったのだが・・・。

こういうのもある

◆中之島図書館問題。中之島にあるからこそ年間30万人が利用するのである。

◆どうもネットは利用していないようで、郵便のようです。よろしければ、賛同書名を下記までお送り下さい。ここにも頑張っている人たちがいます。

「中之島図書館を守る会」(仮称)設立準備会事務局 〒591-8032 堺市北区百舌鳥梅町1-17-10-102(脇谷邦子気付) FAX:072-250-0933 naniwalib@gmail.com

◆どうもネットは利用していないようで、郵便のようです。よろしければ、賛同書名を下記までお送り下さい。ここにも頑張っている人たちがいます。

「中之島図書館を守る会」(仮称)設立準備会事務局 〒591-8032 堺市北区百舌鳥梅町1-17-10-102(脇谷邦子気付) FAX:072-250-0933 naniwalib@gmail.com

阿部内臣鳥

◆587年の物部戦争の時、安倍臣人という人物が見える。

◆608年隋使がやってきた時、安倍鳥臣が小墾田宮での案内役となる。609年、新羅から使者が来た際、四大夫として 安倍鳥子臣の名前がある。そして612年、堅塩姫を檜隈大陵に改葬し、軽でシノビゴトを奏上した際、最初に推古の言葉を代読したのが、安倍内臣鳥である。

安倍鳥子臣の名前がある。そして612年、堅塩姫を檜隈大陵に改葬し、軽でシノビゴトを奏上した際、最初に推古の言葉を代読したのが、安倍内臣鳥である。

◆624年馬子が葛城県を望む旨を推古に奏上させた1人として安倍臣摩侶が登場する。そして推古没後、大臣蘇我蝦夷は、推古の葬礼後、安倍麻呂臣と議り、群臣を集め、蝦夷は麻呂に群臣に後継者について問わせた。

◆アベの氏上は、587には人というものがおり、鳥は608~612年に現れ、624年には倉橋麻呂となっている。鳥は、600年代から610年代に氏上で、590年代にさかのぼるかもしれない。612年以降、624年までの間に没したと思われる。谷首古墳は鳥の墓でよいと思うが・・・。

【追記】大阪城の石垣ではないが、切石石室は、急速に普及したんでしょうね。ほぼ1世代ですよね。谷首で、次は文殊院西。

◆608年隋使がやってきた時、安倍鳥臣が小墾田宮での案内役となる。609年、新羅から使者が来た際、四大夫として

◆624年馬子が葛城県を望む旨を推古に奏上させた1人として安倍臣摩侶が登場する。そして推古没後、大臣蘇我蝦夷は、推古の葬礼後、安倍麻呂臣と議り、群臣を集め、蝦夷は麻呂に群臣に後継者について問わせた。

◆アベの氏上は、587には人というものがおり、鳥は608~612年に現れ、624年には倉橋麻呂となっている。鳥は、600年代から610年代に氏上で、590年代にさかのぼるかもしれない。612年以降、624年までの間に没したと思われる。谷首古墳は鳥の墓でよいと思うが・・・。

【追記】大阪城の石垣ではないが、切石石室は、急速に普及したんでしょうね。ほぼ1世代ですよね。谷首で、次は文殊院西。

まだふんぎりが

◆根来関係書類を束ねて始末しようとするも、またまた追加で・・・。京奈和の話も見ました。まあ、国交省と文化庁で協議済 みなんでしょう。あとは大枠の中での微調整。いまさら線形を大きくひっくりかえすことはで

みなんでしょう。あとは大枠の中での微調整。いまさら線形を大きくひっくりかえすことはで きないだろう。これが史跡地を通り、トンネルで抜く。平城宮の下と同様。文化庁にいたW田さんなら認めないだろうに。で、根来寺さんが不満で、近すぎる、離せ、相談はなかった、と怒っているらしい。同意が得られなければ着工できないので説得するのだとか。

きないだろう。これが史跡地を通り、トンネルで抜く。平城宮の下と同様。文化庁にいたW田さんなら認めないだろうに。で、根来寺さんが不満で、近すぎる、離せ、相談はなかった、と怒っているらしい。同意が得られなければ着工できないので説得するのだとか。

◆まあ、南北尾根より西側は既にずたずたです。で、尾根も今回壊すのかな。

◆もうひとつ、史跡地の範囲図。『ヒストリア』にも図をつけたが、こっちはカラーの生資料。青が第1次指定、赤が第2次指定、黄色が第3回予定。既調査区はあまたあれど、子院の広がる農地・宅地はまったく未指定。

◆まあ、南北尾根より西側は既にずたずたです。で、尾根も今回壊すのかな。

◆もうひとつ、史跡地の範囲図。『ヒストリア』にも図をつけたが、こっちはカラーの生資料。青が第1次指定、赤が第2次指定、黄色が第3回予定。既調査区はあまたあれど、子院の広がる農地・宅地はまったく未指定。

根来はもう

◆『考古学研究』が終わり、根来寺関係のやるべきことはやった。ま、『ヒストリア』が刊行されたら、『考古学研究』の原稿 ともども、また関係者に送付する仕事が残ってはいるが。ささやかながら、オレに一定の影響力があるとするなら、その範囲で、やれることはやった。普通の感覚なら、やらなしゃーないな、となると思うが、さてどうなることか。

ともども、また関係者に送付する仕事が残ってはいるが。ささやかながら、オレに一定の影響力があるとするなら、その範囲で、やれることはやった。普通の感覚なら、やらなしゃーないな、となると思うが、さてどうなることか。

◆ちなみに一乗閣移転の絵を示そう。これ出したらケチがつくのかな?。大阪市はすべて資料も議事録も公表しているが・・・。一度、情報公開がどれだけなされているか、和歌山県のホームページを訪ねてみよう。この西から見たパースで、へんな斜めの緑の高まり、これは階段遺構を残すためのもの。この絵の一乗閣の部位に、鯱瓦を上げた瓦葺き建物があったんですけどね。それこそ根来の玄関口のランドマークたり得るが、明治の建物をおっ建てるアホさ加減は救いようがない。

◆史跡になったら税制上も優遇措置がなされる?。オレにはわからんけど、結局は現根来寺の言うがママ、ということなんだろう。そして地元の観光業界、というか特定の商売人の意向、それで一乗閣の移転は動いているのである。岩出市もそれを後押しする。そんなんで、人がわんさか来るというのが幻想でしょう。それでもって知事もほだされ、和歌山県も協力せなあかんやろと、寄付を募り5000万ほど集まったと。やらなしゃーない。いまの知事の任期というのもあるのかもしれない。やったことのひとつとして挙げられるよう尻を叩かれる。教育長やら課長には、この事業を遂行することが厳命される。そこでだ。そこで、専門家がいるだろうに。岩出市長はまったく期待できない。2004年段階と変わっているかどうかしらないが、前に読んだ記事では、文化財の公益性より住民の生活だ、と言ったとか。住民に理解を求める努力をしたのだろうか。文化庁も手を焼く岩出市、が、今回の当事者は和歌山県である。首長の影響力の強い市町村職員はしんどい。市町村事業の前に文化財保護を主張することは困難。普通なら、広域行政を担う県が、そこを応援する支援する、必要なら文化庁に相談に行く。なんとかなりませんかね~、と。が、今回は、和歌山県そのものが事業者。相談は、記録保存で済ますことを了解しておいてくれという根回し。

◆あ~あ、書き出したらきりがない。和歌山県に対する文化財保護の補助金はすべてストップしろ、と言いたい。県内市町村から、そうして批難を浴びればいいのだが、それさえもないか?。そうや、史跡解除ですな。値しない、どんどん好きなように壊せ、と。あー腹立つ。まあええわ、火曜日の授業の準備にかかろう。

◆ちなみに一乗閣移転の絵を示そう。これ出したらケチがつくのかな?。大阪市はすべて資料も議事録も公表しているが・・・。一度、情報公開がどれだけなされているか、和歌山県のホームページを訪ねてみよう。この西から見たパースで、へんな斜めの緑の高まり、これは階段遺構を残すためのもの。この絵の一乗閣の部位に、鯱瓦を上げた瓦葺き建物があったんですけどね。それこそ根来の玄関口のランドマークたり得るが、明治の建物をおっ建てるアホさ加減は救いようがない。

◆史跡になったら税制上も優遇措置がなされる?。オレにはわからんけど、結局は現根来寺の言うがママ、ということなんだろう。そして地元の観光業界、というか特定の商売人の意向、それで一乗閣の移転は動いているのである。岩出市もそれを後押しする。そんなんで、人がわんさか来るというのが幻想でしょう。それでもって知事もほだされ、和歌山県も協力せなあかんやろと、寄付を募り5000万ほど集まったと。やらなしゃーない。いまの知事の任期というのもあるのかもしれない。やったことのひとつとして挙げられるよう尻を叩かれる。教育長やら課長には、この事業を遂行することが厳命される。そこでだ。そこで、専門家がいるだろうに。岩出市長はまったく期待できない。2004年段階と変わっているかどうかしらないが、前に読んだ記事では、文化財の公益性より住民の生活だ、と言ったとか。住民に理解を求める努力をしたのだろうか。文化庁も手を焼く岩出市、が、今回の当事者は和歌山県である。首長の影響力の強い市町村職員はしんどい。市町村事業の前に文化財保護を主張することは困難。普通なら、広域行政を担う県が、そこを応援する支援する、必要なら文化庁に相談に行く。なんとかなりませんかね~、と。が、今回は、和歌山県そのものが事業者。相談は、記録保存で済ますことを了解しておいてくれという根回し。

◆あ~あ、書き出したらきりがない。和歌山県に対する文化財保護の補助金はすべてストップしろ、と言いたい。県内市町村から、そうして批難を浴びればいいのだが、それさえもないか?。そうや、史跡解除ですな。値しない、どんどん好きなように壊せ、と。あー腹立つ。まあええわ、火曜日の授業の準備にかかろう。

◆栄原先生が面白いことを言っていた。言ってもいいのだろうか。某寺の研究所長をやっておられるが、なにか決めたことが、寺全体で共有されないのだと、「聞いてません」と。ひとつの寺という全体の組織もあるが、構成単位の独立度がかなり強いみたい。先生曰く、近現代的な意思疎通だとか組織的対応とかとは無縁だと。そして、これこそ中世と言ったか、前近代と言ったか、まあ昔はそんなんやったんやろな~、いまだそうなんや、としみじみと。

◆ちなみに一乗閣、100年前の1911年に、夏目漱石がそこで講演している。「現代日本の開化」という題目で、なんでも「西洋の開化は 内発的であって、日本の現代の開化は外発的である」とし、数ある講演のなかでも、漱石の思想の核心を示すものという。全文は、以下。http://www.geocities.jp/sybrma/155gendainihonnokaika.html

◆ちなみに一乗閣、100年前の1911年に、夏目漱石がそこで講演している。「現代日本の開化」という題目で、なんでも「西洋の開化は 内発的であって、日本の現代の開化は外発的である」とし、数ある講演のなかでも、漱石の思想の核心を示すものという。全文は、以下。http://www.geocities.jp/sybrma/155gendainihonnokaika.html

プラグイン

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新記事

最新トラックバック

プロフィール

HN:

雲楽

年齢:

61

性別:

男性

誕生日:

1964/03/22

職業:

大学教員

自己紹介:

兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。