人を幸せにする人になろう

- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―

年内最後の鏡の撮影12月13日(211面達成)

◆まず豊中市。前に行ったとき、ピンが甘かった1面の俯瞰を陣内さんにお世話いただき撮影。それから吹田市博物館(写真)。西本さんにお世話いた だいて、倭製鏡の再鋳造のために打ち割られたとされる鏡片、および小形倭製

だいて、倭製鏡の再鋳造のために打ち割られたとされる鏡片、および小形倭製 鏡の石製鋳型の撮影を行う。この鏡片、重要でしょうね。報告書もいただき、じっくりと勉強する必要がある。垂水遺跡の遺跡評価にかかわる。

鏡の石製鋳型の撮影を行う。この鏡片、重要でしょうね。報告書もいただき、じっくりと勉強する必要がある。垂水遺跡の遺跡評価にかかわる。

◆それから溝クイ神社(写真)の画像鏡。これイイ鏡でした、ほんとに。が、大阪出土品ではなさそうだ。

◆それから阿為神社の三角縁神獣鏡。

◆そして高槻市の伊勢寺さんの倭製鏡。ご住職さんに「難波潟 短き葦の節の間も 逢わでこの世を過ぐしてよとや」を歌った伊勢の話、能因法師の話などを聞く。

◆そして今城塚資料館に行く。早川さんにまたまたお世話になり、土室石塚の個人蔵の同型鏡、センター保 管の塚原遺跡出土後漢鏡片、萩之庄1号墳の鏡片、この2つの再撮影、梶原D1号墳の珠文鏡の撮影。閉館後、展示物の郡家車塚の倭製鏡の再撮影。芥川の後漢鏡はテグスで貼り付けられているのでフィルムを貸し出していただく。そのあと、27日だかに開催される高槻市史跡整備検討委員会に出席できないので、闘鶏山古墳、安満遺跡、今城塚に関しての報告事項をお聞きした。19時頃、今城塚資料館を出る。

管の塚原遺跡出土後漢鏡片、萩之庄1号墳の鏡片、この2つの再撮影、梶原D1号墳の珠文鏡の撮影。閉館後、展示物の郡家車塚の倭製鏡の再撮影。芥川の後漢鏡はテグスで貼り付けられているのでフィルムを貸し出していただく。そのあと、27日だかに開催される高槻市史跡整備検討委員会に出席できないので、闘鶏山古墳、安満遺跡、今城塚に関しての報告事項をお聞きした。19時頃、今城塚資料館を出る。

◆新規撮影は、吹田2+溝クイ1+阿為神社1+伊勢寺1+石塚1+梶原1の、合計7点ということになる(再撮影4面)。年内はこれで終わり。土日の疲労が残っている。

◆それから溝クイ神社(写真)の画像鏡。これイイ鏡でした、ほんとに。が、大阪出土品ではなさそうだ。

◆それから阿為神社の三角縁神獣鏡。

◆そして高槻市の伊勢寺さんの倭製鏡。ご住職さんに「難波潟 短き葦の節の間も 逢わでこの世を過ぐしてよとや」を歌った伊勢の話、能因法師の話などを聞く。

◆そして今城塚資料館に行く。早川さんにまたまたお世話になり、土室石塚の個人蔵の同型鏡、センター保

◆新規撮影は、吹田2+溝クイ1+阿為神社1+伊勢寺1+石塚1+梶原1の、合計7点ということになる(再撮影4面)。年内はこれで終わり。土日の疲労が残っている。

京丹後市シンポジウム

◆会場はアミティ丹後。13時スタートで、12時に昼飯兼打ち合わせに来いと。11:45くらいには着いたかな。岡林さんとカッチャンと3人が報告し、三 浦到さん(いま市丹後資料館の館

浦到さん(いま市丹後資料館の館 長)の進行でそのあとディスカッション。

長)の進行でそのあとディスカッション。

◆岡林さんの銚子山の発掘調査のスライドのあと、1時間しゃべる。まあ、ちょうどですね。よくいえばピッタシだが、行き当たりばったり。つかみは抜群。噛みつきの反応も強い。アジテーションにも力が入る。「さきみささぎやまこふん・さきみささぎやまこふん・さきみささぎやまこふん」と3回連呼して洗脳した。

◆終了後、下でお茶でもという話も断る。なにせ遠い。あしたもあるし、帰りますと辞する。宮津までの道は、いまは野田川までのびており、帰りは野田川ICから高速に乗る。ほぼ17時頃か。頭を冷やすために、帰りは『冬のソナタ』のサウンドトラックを全曲聴く。で、やっぱり西紀SAで晩飯を食っている。カミさんが鹿児島から帰るのに新大阪まで迎えに行く。このところ伊丹や新大阪まで迎えが多い。

◆あしたは9:30から長岡京市。それがなかったら、神明山のリーフレットは完成するのだが、明日、印刷屋に入れるのはあきらめた。

◆岡林さんの銚子山の発掘調査のスライドのあと、1時間しゃべる。まあ、ちょうどですね。よくいえばピッタシだが、行き当たりばったり。つかみは抜群。噛みつきの反応も強い。アジテーションにも力が入る。「さきみささぎやまこふん・さきみささぎやまこふん・さきみささぎやまこふん」と3回連呼して洗脳した。

◆終了後、下でお茶でもという話も断る。なにせ遠い。あしたもあるし、帰りますと辞する。宮津までの道は、いまは野田川までのびており、帰りは野田川ICから高速に乗る。ほぼ17時頃か。頭を冷やすために、帰りは『冬のソナタ』のサウンドトラックを全曲聴く。で、やっぱり西紀SAで晩飯を食っている。カミさんが鹿児島から帰るのに新大阪まで迎えに行く。このところ伊丹や新大阪まで迎えが多い。

◆あしたは9:30から長岡京市。それがなかったら、神明山のリーフレットは完成するのだが、明日、印刷屋に入れるのはあきらめた。

神明山の写真撮影

◆結局2時まで準備、寝たのは3時。7時には目が開くが眠い。朝食を取り、神明山古墳へ。たぶん8:20くらいに 出て8:40には着く。写真撮影と観察。天気は曇り。

出て8:40には着く。写真撮影と観察。天気は曇り。

◆墳丘斜面の傾斜のきつさを改めて認識する。テラス面の明瞭な網野銚子山とはかなり異なる。丘陵を最大限利用し、墳端も不明瞭。これも五社神に近いと言えば近い。ただし、五社神と立地地盤が完全に逆で、五社神が前方部を低い側に向けるのに対し、神明山は後円部を低い側に置くので、それによって仕上がりが変わってくることになる。そういうところで説明がつけられるんではないだろうか。

◆写真撮影は改めて出撃しなければならないが、いちおう、報告書を意識して撮影。3脚を立てようかと思ったが、まあ、フットワークがぜんぜんなのでヤメにする。ISOを変え、1/30くらいにはなるようにして撮影。全体に暗いのでキツイ。

◆今回の撮影のもうひとつの目的は、リーフレットの表紙写真。リーフを作成していて、表紙写真がいまいち浮かばない。で、墳丘のいい縦位置写真などを含めて、それを意識しながら撮影する。シャッタースピードが遅くブレが心配。10時には終了し、網野へ。

◆墳丘斜面の傾斜のきつさを改めて認識する。テラス面の明瞭な網野銚子山とはかなり異なる。丘陵を最大限利用し、墳端も不明瞭。これも五社神に近いと言えば近い。ただし、五社神と立地地盤が完全に逆で、五社神が前方部を低い側に向けるのに対し、神明山は後円部を低い側に置くので、それによって仕上がりが変わってくることになる。そういうところで説明がつけられるんではないだろうか。

◆写真撮影は改めて出撃しなければならないが、いちおう、報告書を意識して撮影。3脚を立てようかと思ったが、まあ、フットワークがぜんぜんなのでヤメにする。ISOを変え、1/30くらいにはなるようにして撮影。全体に暗いのでキツイ。

◆今回の撮影のもうひとつの目的は、リーフレットの表紙写真。リーフを作成していて、表紙写真がいまいち浮かばない。で、墳丘のいい縦位置写真などを含めて、それを意識しながら撮影する。シャッタースピードが遅くブレが心配。10時には終了し、網野へ。

峰山のホテルで

◆測量終了後、道上君を河内国分駅まで送り、丹後へ向かう。シンポジウムにどうせ行くなら、せっかくなの で、午前中に神明山古墳の写真撮影や観察をするため、峰山に宿泊することにする。

で、午前中に神明山古墳の写真撮影や観察をするため、峰山に宿泊することにする。

◆16:50、ガソリンを入れ出発。中森明菜を流して大声で歌う。スローモーション、少女A、セカンドラブ、ミアモーレ、北ウィング、etc。近畿道―中国道―舞鶴道―宮津。何度か丹後に通うのに使ったが、久しぶりだ。が、1人だと寂しいもんだ(ちなみに、同僚の佐賀さんから、昭和歌謡カラオケ大会のお誘いが・・・。どうしたもんだべ)。18:00西紀SAに入り、で晩飯を食う。ついでに松岳山の図面整理。19:00リスタート。私市丸山のライトアップはなかなか目立つ。

◆今日は皆既月食やった。高速道路を走っていても満月が明るい。20:20、峰山のホテルに到着。満杯やで、よう入っている。缶チューハイ2本を仕込むが、それは仕事が終わってから。いまはイエモン濃いめ。

◆松岳山の日誌をアップして、この記事を書き終わったら、明日のパワーポイント作り。資料を出しているので気が楽だが、パワポ作りは金曜日から始めたが、道半ば。1時くらいには終わりたいものだ。

◆カミさんは、今度は鹿児島へ出張。九州新幹線の往復8時間で1本論文を書くと行っていたが、「よく寝れる」とのメールが入る。

◆いま22時、月食が始まっている。丹後は良く晴れている。オリオン座の上に出ている月が左下から暗闇に食われかけている。こんなん初めてみた。

◆16:50、ガソリンを入れ出発。中森明菜を流して大声で歌う。スローモーション、少女A、セカンドラブ、ミアモーレ、北ウィング、etc。近畿道―中国道―舞鶴道―宮津。何度か丹後に通うのに使ったが、久しぶりだ。が、1人だと寂しいもんだ(ちなみに、同僚の佐賀さんから、昭和歌謡カラオケ大会のお誘いが・・・。どうしたもんだべ)。18:00西紀SAに入り、で晩飯を食う。ついでに松岳山の図面整理。19:00リスタート。私市丸山のライトアップはなかなか目立つ。

◆今日は皆既月食やった。高速道路を走っていても満月が明るい。20:20、峰山のホテルに到着。満杯やで、よう入っている。缶チューハイ2本を仕込むが、それは仕事が終わってから。いまはイエモン濃いめ。

◆松岳山の日誌をアップして、この記事を書き終わったら、明日のパワーポイント作り。資料を出しているので気が楽だが、パワポ作りは金曜日から始めたが、道半ば。1時くらいには終わりたいものだ。

◆カミさんは、今度は鹿児島へ出張。九州新幹線の往復8時間で1本論文を書くと行っていたが、「よく寝れる」とのメールが入る。

◆いま22時、月食が始まっている。丹後は良く晴れている。オリオン座の上に出ている月が左下から暗闇に食われかけている。こんなん初めてみた。

松岳山2011年12月10日

◆京丹後の準備もあろうと予定していなかったが、先週土曜日も雨で流れたため、急遽、実施。

◆【岸本・道上】茶臼塚より西方の畑を稼いでもよかったが、B3の紙の残り、複雑に地形が改変され、山車小屋などもあって測りにくい箇所をすべてやっつけてしまうことにする。

◆まず、こないだの新規杭P40・41・41にレベルを落とす。次にP40にマシンを据え、茶臼塚南辺の谷部を下ろしていく。ひととおり紙の端まで行き着く。

◆次にP42に据え、土地境界のところに竹を横に積み上げ(測りにくいったらありゃしない)、見通せなかった前方部前端部あたりを完了させる。竹垣のむこうから来る等高線とも矛盾なく接続。

◆次にP40から山車小屋にむけて2点を落とす。P43は山車小屋周辺のみで、チビミラーによる(-653.524/-583.994/53.118)。他方、P44は、小屋の向こうの前方部側面を測るためのものなので、大目玉 をちゃんと据えて算出(-657.196/-578.462/52.998)。

をちゃんと据えて算出(-657.196/-578.462/52.998)。

◆まずP43に据え、山車小屋のために、前方部西南稜線部を削り込んだ法面、小屋の平坦面、コンクリート舗装の部分を、紙の範囲についてすべて測量。

◆次にP44に据えて、前方部南側面の末端部の測り残し部を測量する。少し高いところの取りこぼし箇所は、今回も大木等で無理だったが、基準点からすぐ東側の斜面については、順調。もう少し、30分あれば終わったのだが、時間がきたので撤収する。右の成果図ではぜんぶ上がりとして処理したが、あと30分くらいの作業が残る。だが、これでB3の紙のシンドイところはすべてやっつけた。

◆【岸本・道上】茶臼塚より西方の畑を稼いでもよかったが、B3の紙の残り、複雑に地形が改変され、山車小屋などもあって測りにくい箇所をすべてやっつけてしまうことにする。

◆まず、こないだの新規杭P40・41・41にレベルを落とす。次にP40にマシンを据え、茶臼塚南辺の谷部を下ろしていく。ひととおり紙の端まで行き着く。

◆次にP42に据え、土地境界のところに竹を横に積み上げ(測りにくいったらありゃしない)、見通せなかった前方部前端部あたりを完了させる。竹垣のむこうから来る等高線とも矛盾なく接続。

◆次にP40から山車小屋にむけて2点を落とす。P43は山車小屋周辺のみで、チビミラーによる(-653.524/-583.994/53.118)。他方、P44は、小屋の向こうの前方部側面を測るためのものなので、大目玉

◆まずP43に据え、山車小屋のために、前方部西南稜線部を削り込んだ法面、小屋の平坦面、コンクリート舗装の部分を、紙の範囲についてすべて測量。

◆次にP44に据えて、前方部南側面の末端部の測り残し部を測量する。少し高いところの取りこぼし箇所は、今回も大木等で無理だったが、基準点からすぐ東側の斜面については、順調。もう少し、30分あれば終わったのだが、時間がきたので撤収する。右の成果図ではぜんぶ上がりとして処理したが、あと30分くらいの作業が残る。だが、これでB3の紙のシンドイところはすべてやっつけた。

浮き沈み

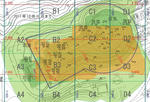

◆今週は浮き沈みの1週間だった。月曜、神明山のリーフレットがかなりできた。図は掲載用の丹後の古墳 分布図。もうちょっとだな。

分布図。もうちょっとだな。

◆一方、こないだ和泉市に行ったときに、『和泉市史紀要』で和泉平野の条里復元を編集中だが、予定通り、今年度末刊行と決める。それで、木曜、濱道君の作業状況を確認し、小字記入が85%近く入力されているようなので、インデザインのリンクを更新し最新版をプリントアウトすることに。今朝、やってみて眺め、大きく仕様を変更することにする。紀要が縦組みが多いので、縦組み仕様の展開でレイアウトしていたが、やっぱり図面上よろしくないので、横組み仕様に反転させることにする。金曜、高島さんに配列を変えてもらう。すると、昨夜から一生懸命リンクを変更したものがなぜだか反映していない。またまた作業をせなあかん。

◆が、なんとなくできるような気がしてきた。編集は、イラストレーターのデータが更新されると自動的にインデのリンクも更新されるとはいえ、そもそもの条里復元、それと小字記入の点検がかなりたいへんだ。その点検と直しにだいぶ時間をとられるだろう。それを見越して計画を立てる必要がある。

◆今回は和泉郡中心で大鳥郡もちらりと入るが、日根郡は切り離した。それと小字記入はあくまでも和泉市域。岸和田や貝塚、泉大津など入っていない。本来ならばすべてやれればいいが、奈良県のようにはいかない、あくまでも和泉市史の仕事の一環でやっているから仕方がない。理想は、今回なんとか刊行し、さらに更新していくことだろうが・・・。

◆そう考えると、ふと思う。こんなことは、狭山池博物館が府下全域についてやるべきではないのか。河内も摂津も・・・。土木開発の最たるものが水田開発だ。大阪府下の条里復元をやり、市町村の協力をえて小字調査をして、奈良県の条里復元のような刊行物を出してほしいもんだ。

◆今週はこの手のことが多かった。(1)木曜、大学院生の発表を聞いていて、大阪砲兵工廠について、たとえば大阪歴史博物館が企画展で取り上げればいいのに。それで数年かけて調査し、いい図録を作れば、それが大阪砲兵工廠にかかわる基本文献になる。(2)大阪城もそう。木曜、大阪城の研究会に行ったのだが、レーダー探査の成果がいまいち。オレがもうちょっと出張ってもよかったのかとは思うが、そこは文理融合で理学部がやることに意義があるので、あんまり口出しはしなかった。が、やはり文化財分野の蓄積はかなりのものがあり、そこは地質屋のより深いところを探るものとは異なっている。

◆まあ、そんな、やれればいいこと、というのが多々思い浮かぶ。すべて興味があるが一人でできるわけではない。そこは組織的にコトを動かしていく能力が求められる。

◆一方、こないだ和泉市に行ったときに、『和泉市史紀要』で和泉平野の条里復元を編集中だが、予定通り、今年度末刊行と決める。それで、木曜、濱道君の作業状況を確認し、小字記入が85%近く入力されているようなので、インデザインのリンクを更新し最新版をプリントアウトすることに。今朝、やってみて眺め、大きく仕様を変更することにする。紀要が縦組みが多いので、縦組み仕様の展開でレイアウトしていたが、やっぱり図面上よろしくないので、横組み仕様に反転させることにする。金曜、高島さんに配列を変えてもらう。すると、昨夜から一生懸命リンクを変更したものがなぜだか反映していない。またまた作業をせなあかん。

◆が、なんとなくできるような気がしてきた。編集は、イラストレーターのデータが更新されると自動的にインデのリンクも更新されるとはいえ、そもそもの条里復元、それと小字記入の点検がかなりたいへんだ。その点検と直しにだいぶ時間をとられるだろう。それを見越して計画を立てる必要がある。

◆今回は和泉郡中心で大鳥郡もちらりと入るが、日根郡は切り離した。それと小字記入はあくまでも和泉市域。岸和田や貝塚、泉大津など入っていない。本来ならばすべてやれればいいが、奈良県のようにはいかない、あくまでも和泉市史の仕事の一環でやっているから仕方がない。理想は、今回なんとか刊行し、さらに更新していくことだろうが・・・。

◆そう考えると、ふと思う。こんなことは、狭山池博物館が府下全域についてやるべきではないのか。河内も摂津も・・・。土木開発の最たるものが水田開発だ。大阪府下の条里復元をやり、市町村の協力をえて小字調査をして、奈良県の条里復元のような刊行物を出してほしいもんだ。

◆今週はこの手のことが多かった。(1)木曜、大学院生の発表を聞いていて、大阪砲兵工廠について、たとえば大阪歴史博物館が企画展で取り上げればいいのに。それで数年かけて調査し、いい図録を作れば、それが大阪砲兵工廠にかかわる基本文献になる。(2)大阪城もそう。木曜、大阪城の研究会に行ったのだが、レーダー探査の成果がいまいち。オレがもうちょっと出張ってもよかったのかとは思うが、そこは文理融合で理学部がやることに意義があるので、あんまり口出しはしなかった。が、やはり文化財分野の蓄積はかなりのものがあり、そこは地質屋のより深いところを探るものとは異なっている。

◆まあ、そんな、やれればいいこと、というのが多々思い浮かぶ。すべて興味があるが一人でできるわけではない。そこは組織的にコトを動かしていく能力が求められる。

大阪市大と大阪府大

◆大阪市大の運営費交付金は110億円だそうです。公立大学でやっぱり首都大がいちばんらしい。市大は、 全学で9000人の学生がいて、学生1人あたり134万円となる。この表の公立大学では最下位。

全学で9000人の学生がいて、学生1人あたり134万円となる。この表の公立大学では最下位。

◆大阪府大は1000人少ないが、運営費公費金はあんまりかわらず。大阪市大と大阪府大が合併すると、ひとまず単純に足すと220億円規模で学生数1.7万人規模のマンモス大学となる。が、

◆が、運営費交付金は、東京大853億、京都大568億、大阪大495億、東北大479億だそうです。+外部資金(というか科研費)の獲得額は、もっと開きが大きく、収入総額の格差はより大きくなる。

◆市大と府大が合体すると、1.7万人で220億円という公立大学では最大かもしれないが、阪大は1.3万人で500億なわけだ。

【追記】『大阪府立大学の改革指針(案)~変革と挑戦~』(平成22 年2 月、大阪府)によると、次のような記述が出てくる。「特に、大阪市立大学とは、同じ圏域の公立大学として、切磋琢磨をしながらも、連携強化に努めているところである。」、「なお、府立大学は、この改革を通じて、理系を中心とした大学へと特色化を図るものであるが、大阪市立大学は、特に文系や医学で存在感の高い大学であり、この双方が力を合わせ融合を図ることで、府域や関西圏、ひいては全国大学の中でも、強力な大学が誕生するものと考えており、今後ともその可能性を探っていく。」と明記されている。

◆大阪府大は1000人少ないが、運営費公費金はあんまりかわらず。大阪市大と大阪府大が合併すると、ひとまず単純に足すと220億円規模で学生数1.7万人規模のマンモス大学となる。が、

◆が、運営費交付金は、東京大853億、京都大568億、大阪大495億、東北大479億だそうです。+外部資金(というか科研費)の獲得額は、もっと開きが大きく、収入総額の格差はより大きくなる。

◆市大と府大が合体すると、1.7万人で220億円という公立大学では最大かもしれないが、阪大は1.3万人で500億なわけだ。

【追記】『大阪府立大学の改革指針(案)~変革と挑戦~』(平成22 年2 月、大阪府)によると、次のような記述が出てくる。「特に、大阪市立大学とは、同じ圏域の公立大学として、切磋琢磨をしながらも、連携強化に努めているところである。」、「なお、府立大学は、この改革を通じて、理系を中心とした大学へと特色化を図るものであるが、大阪市立大学は、特に文系や医学で存在感の高い大学であり、この双方が力を合わせ融合を図ることで、府域や関西圏、ひいては全国大学の中でも、強力な大学が誕生するものと考えており、今後ともその可能性を探っていく。」と明記されている。

プラグイン

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新記事

(07/10)

(07/10)

(07/10)

(07/10)

(07/10)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

雲楽

年齢:

61

性別:

男性

誕生日:

1964/03/22

職業:

大学教員

自己紹介:

兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。