人を幸せにする人になろう

- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―

稲目の墓

◆五条野丸山=檜隈坂合陵は決着済み。ノットイコール檜隈陵もまあイケル。檜隈陵=平田梅山。で、梅山が敏達未完陵でよいか、きちんと整理する必要がある。テルチャンがすべて言っているので、その根拠をまとめるだけだが。

◆まあ大丈夫なんだろう。なので、梅山が稲目墓というのも成立しない。問題はこの先である。だったら、稲目墓はどれなんか。梅山=稲目でないとして、それならそれで、稲目墓はこれと、根拠をもって特定したいものである。巨勢や阿部に比べ、蘇我の墓、物部の墓、大伴の墓、被葬者を特定の古墳にあてるような言説はあまりない。なんでなんでしょうね。

◆本題にもどり、少しずつ、詰まっていっているわけだが、稲目墓はどれか。みなさん、どう思います。ふと、シシヨ塚は?、とも思ったり・・・。枡山古墳?、あの巨大方墳はどうなんでしょう。時期は?。ああ、わからん。

◆新聞に、松村さんが奈文研所長になって、ひと欄に取り上げられていた。61歳ですか。若々しいですよね。

◆まあ大丈夫なんだろう。なので、梅山が稲目墓というのも成立しない。問題はこの先である。だったら、稲目墓はどれなんか。梅山=稲目でないとして、それならそれで、稲目墓はこれと、根拠をもって特定したいものである。巨勢や阿部に比べ、蘇我の墓、物部の墓、大伴の墓、被葬者を特定の古墳にあてるような言説はあまりない。なんでなんでしょうね。

◆本題にもどり、少しずつ、詰まっていっているわけだが、稲目墓はどれか。みなさん、どう思います。ふと、シシヨ塚は?、とも思ったり・・・。枡山古墳?、あの巨大方墳はどうなんでしょう。時期は?。ああ、わからん。

◆新聞に、松村さんが奈文研所長になって、ひと欄に取り上げられていた。61歳ですか。若々しいですよね。

丸笠山古墳

◆合同調査3日目、実はヘロヘロであった。連日の飲み会、とくに2日目はスダチチューハイをガバガバ呑んでい て、つぶれました。3日目、午前、どうにもならず車で寝ていた。

て、つぶれました。3日目、午前、どうにもならず車で寝ていた。

◆昼前になんとか回復。山の谷の全体を地図で示すべく、前日から作っていた地図を作成、印刷し、カラーコピーを取り、最終日の報告会に臨む。

◆解散後、大学にもってかえる荷物を託され、いつもなら、何人か乗せて大学に向かうのだが、今日はそのまま帰って寝ると言ってわかれる。

◆そこから、丸笠山と、もひとつ何とか古墳に行くことにする。丸笠山は、摩湯山の時以来の宿所としていた大阪市立青少年野外活動センターのごく近くにあるのだが、恥ずかしながら行ったことがない。100mくらいの前方後円墳だが、神社があって前方部は削平され、前方後円墳の姿はわからなくなっている。後円部の段築がわかるような図もなく、溜め池にとりまかれているが、これが古墳の周濠なのかどうかも実はよくわかっていない。古墳の裾が汀あるいは池底までおよぶのか、その上部までなのかという問題。

◆昨日の印象では、大き目で考えたらいいのかな、とは思ったが・・・。前方部を確認する必要はある。野外活動センターに泊まって発掘するのもいいかも、と考えていた。そういえば、大阪府の 史跡でしたね。

史跡でしたね。

◆もうひとついうと、一帯は伯太藩の陣屋跡で、だいぶ宅地に変じたが、まだ谷奥側は跡地が残っている。和泉市にとっては重要な遺跡であるので、いま残っている部分は、なんとか緑地の中に遺跡として残していって欲しいものと考えている。

◆もうひとつの円墳は周濠が駐車場等になっている。前に車から、墳丘がきれいに見えると遠望したが、この日はどっかに車を止めて古墳に入っていく気力が持続しなかったので、そのまま帰る。

◆昼前になんとか回復。山の谷の全体を地図で示すべく、前日から作っていた地図を作成、印刷し、カラーコピーを取り、最終日の報告会に臨む。

◆解散後、大学にもってかえる荷物を託され、いつもなら、何人か乗せて大学に向かうのだが、今日はそのまま帰って寝ると言ってわかれる。

◆そこから、丸笠山と、もひとつ何とか古墳に行くことにする。丸笠山は、摩湯山の時以来の宿所としていた大阪市立青少年野外活動センターのごく近くにあるのだが、恥ずかしながら行ったことがない。100mくらいの前方後円墳だが、神社があって前方部は削平され、前方後円墳の姿はわからなくなっている。後円部の段築がわかるような図もなく、溜め池にとりまかれているが、これが古墳の周濠なのかどうかも実はよくわかっていない。古墳の裾が汀あるいは池底までおよぶのか、その上部までなのかという問題。

◆昨日の印象では、大き目で考えたらいいのかな、とは思ったが・・・。前方部を確認する必要はある。野外活動センターに泊まって発掘するのもいいかも、と考えていた。そういえば、大阪府の

◆もうひとついうと、一帯は伯太藩の陣屋跡で、だいぶ宅地に変じたが、まだ谷奥側は跡地が残っている。和泉市にとっては重要な遺跡であるので、いま残っている部分は、なんとか緑地の中に遺跡として残していって欲しいものと考えている。

◆もうひとつの円墳は周濠が駐車場等になっている。前に車から、墳丘がきれいに見えると遠望したが、この日はどっかに車を止めて古墳に入っていく気力が持続しなかったので、そのまま帰る。

信太山駐屯地

◆以下、HPより

◆信太山駐屯地は、日清・日露戦争において勇名を馳せた旧陸軍野砲兵第四聯隊が、 大正8年11月に大阪法円坂より移駐し終戦まで駐屯し、終戦後の昭和20年から昭和32年までは米軍が駐留し、海兵隊の下士官養成学校として使われていましたが、昭和32年9月、陸上自衛隊信太山駐屯地として開設されました。

大正8年11月に大阪法円坂より移駐し終戦まで駐屯し、終戦後の昭和20年から昭和32年までは米軍が駐留し、海兵隊の下士官養成学校として使われていましたが、昭和32年9月、陸上自衛隊信太山駐屯地として開設されました。

◆駐屯地の面積は約20万平方メートルで甲子園球場の約5倍の広さがあり、第17代履中天皇の皇子である市辺押歯皇子の墓といわれる鍋塚を中心に、各隊舎、厚生センター、体育館が整然と配置される緑が多い駐屯地でもあります。

◆また旧軍時代からの建物も数多く残っており、特に旧将校集会場は野砲兵第4聯隊が大阪法円坂より移駐時に、明治天皇の娘婿であられる当時の第一大隊長、北白川宮成久王殿下の執務室として建設され、その後終戦まで将校集会場として使用された建物で、歴史的価値も高く、現在では修史館(資料館)兼幹部集会場として使用されています。

◆どんな状況下におかれても後醍醐天皇への忠誠を貫き通した楠正成公の忠誠心と菊水連隊として称せられ日露戦争の奉天戦等で活躍した旧陸軍37聯隊の精神を引き継ぎ楠木公の家紋である菊水を部隊のトレードマークとし、菊水魂を継承しています。

◆自衛隊が旧大日本帝国の軍隊と切れていないことがよくわかる。部隊が入る以前は演習林だったのかな、最初は大砲を撃つ射撃場だったらしい(明治の仮製図の長方形はそれ)。敷地内に鍋塚古墳というのがあるのだが、イチノベ墓という伝承はどこから来ているんだろうか。

◆信太山駐屯地は、日清・日露戦争において勇名を馳せた旧陸軍野砲兵第四聯隊が、

◆駐屯地の面積は約20万平方メートルで甲子園球場の約5倍の広さがあり、第17代履中天皇の皇子である市辺押歯皇子の墓といわれる鍋塚を中心に、各隊舎、厚生センター、体育館が整然と配置される緑が多い駐屯地でもあります。

◆また旧軍時代からの建物も数多く残っており、特に旧将校集会場は野砲兵第4聯隊が大阪法円坂より移駐時に、明治天皇の娘婿であられる当時の第一大隊長、北白川宮成久王殿下の執務室として建設され、その後終戦まで将校集会場として使用された建物で、歴史的価値も高く、現在では修史館(資料館)兼幹部集会場として使用されています。

◆どんな状況下におかれても後醍醐天皇への忠誠を貫き通した楠正成公の忠誠心と菊水連隊として称せられ日露戦争の奉天戦等で活躍した旧陸軍37聯隊の精神を引き継ぎ楠木公の家紋である菊水を部隊のトレードマークとし、菊水魂を継承しています。

◆自衛隊が旧大日本帝国の軍隊と切れていないことがよくわかる。部隊が入る以前は演習林だったのかな、最初は大砲を撃つ射撃場だったらしい(明治の仮製図の長方形はそれ)。敷地内に鍋塚古墳というのがあるのだが、イチノベ墓という伝承はどこから来ているんだろうか。

蔭涼寺

◆初日は蔭涼寺の史料調査と住職さんからの聞き 取り。明治

取り。明治 初めの財産目録では8町歩、農地解放前までは13町歩に達していた。

初めの財産目録では8町歩、農地解放前までは13町歩に達していた。

◆曹洞宗では住職は世襲ではなく、弟子からしかるべき人物があとを継ぐのだそうだ。また戦前までは多くの弟子が寺に起居していたという。住職一家が守っていくみたいなもんでなく、寺が修行の場としてちゃんと機能している。禅宗というのは、そういうものらしい。

◆戦後、土地を失い、先代は農協に勤めて生計を立て、檀家との関係もやや希薄化し、また寺もかなり荒れていたが、現住職(先代が初めて妻帯し、現住職はその子供で、この寺としては初めての父子継承という)が、立て直しに頑張り、いまの寺観を整えたらしい。たいがいの手入れは自分でやるということであり、門前から、植木やベンチなど、いまはきれいになっている。

◆ここのキンモクセイとギンモクセイが有名らしいが、血天井でも有名らしい。本堂に招き入れられ、住職 から説明を受ける。甲冑の跡や手や足の指、これらは本当に血なんだろうか。討ち死にした武士の血の染みこんだ床板を、天井に使ったものという。説明がちぐはぐな点があり、どういうことかと思っていたが、関ヶ原の時の伏見城で死んだ徳川方の武士ということらしい(ちぐはぐというのは大坂夏の陣の時の豊臣方の武士だ、というのと混線しているのだが、意図的らしい)。また本堂の正面の扉も伏見城から移したものという。伏見城は1623年の家光の将軍宣下に使用されるが、その前から破脚は進められており、「先年破壊残りの殿閣にいささか修飾して御座とな」したといい、その後、完全に取り壊される。伏見城の建物は、二条城や淀城はじめ各地に移建されたという。

から説明を受ける。甲冑の跡や手や足の指、これらは本当に血なんだろうか。討ち死にした武士の血の染みこんだ床板を、天井に使ったものという。説明がちぐはぐな点があり、どういうことかと思っていたが、関ヶ原の時の伏見城で死んだ徳川方の武士ということらしい(ちぐはぐというのは大坂夏の陣の時の豊臣方の武士だ、というのと混線しているのだが、意図的らしい)。また本堂の正面の扉も伏見城から移したものという。伏見城は1623年の家光の将軍宣下に使用されるが、その前から破脚は進められており、「先年破壊残りの殿閣にいささか修飾して御座とな」したといい、その後、完全に取り壊される。伏見城の建物は、二条城や淀城はじめ各地に移建されたという。

◆蔭涼寺の創建も実はすこし怪しいところがあるようだが、土地を銀10貫で買ったという1661年が確実とみるようだ。家光の使用から40年近くが経過している。こういう話がどこまでイケルのか、オレにはわからん。同じ血天井というのが京都市内の寺にいくつかあるらしい。一方で三成は全部焼き払ったと書状に書いているらしい。

◆曹洞宗では住職は世襲ではなく、弟子からしかるべき人物があとを継ぐのだそうだ。また戦前までは多くの弟子が寺に起居していたという。住職一家が守っていくみたいなもんでなく、寺が修行の場としてちゃんと機能している。禅宗というのは、そういうものらしい。

◆戦後、土地を失い、先代は農協に勤めて生計を立て、檀家との関係もやや希薄化し、また寺もかなり荒れていたが、現住職(先代が初めて妻帯し、現住職はその子供で、この寺としては初めての父子継承という)が、立て直しに頑張り、いまの寺観を整えたらしい。たいがいの手入れは自分でやるということであり、門前から、植木やベンチなど、いまはきれいになっている。

◆ここのキンモクセイとギンモクセイが有名らしいが、血天井でも有名らしい。本堂に招き入れられ、住職

◆蔭涼寺の創建も実はすこし怪しいところがあるようだが、土地を銀10貫で買ったという1661年が確実とみるようだ。家光の使用から40年近くが経過している。こういう話がどこまでイケルのか、オレにはわからん。同じ血天井というのが京都市内の寺にいくつかあるらしい。一方で三成は全部焼き払ったと書状に書いているらしい。

信太森葛葉稲荷神社

◆合同調査初日の朝、北信太駅集合。時間があったので、信太森神社に行く。同年配くらいの女性が真剣に祈っていた。この神社ができたのは明治になってから。地元の中村の原田さんが自分の土地に作った、と聞いている。この原田さんは、かつて蔭涼寺創建に地元で協力した有力者の家。

◆ウイキ。1872年(明治5年)村社格を受ける。1909年(明治42年)1月字茶の木原の村社「菅原神社(菅原道眞)」、字西之軒の同「大森神社(家船大神)」、大字富秋字堀の内の同「菅原神社(菅原道眞)」、大字尾井字雨降の同小竹神社、同大字々大門前の同「原作神社(不詳)」、大字上代字棗の同「八坂神社(須佐之男命)」、大字舞字村の内の同「菅原神社(菅原大神)」、大字上同太立會字水原の同「水分神社(水分神)」、大字上字十六善神の無格社「十六善神社」、同大字々東村裏の村社「菅原神社(菅原道眞)」、大字王子字王子の同「篠田王子社(篠田王子)」を合祀。

◆1915年(大正4年)6月23日大字尾井字天王の同舊府(ふるふ)神社を合祀。

◆この旧府神社が、実は尾井にあり、式内社なのである。もったいない。新しい葛葉神社に、信太の小社は合祀され、ついには旧府神社も吸収してしまった。聖神社でもなく。これはこれで近代史のテーマになる。

◆ウイキ。1872年(明治5年)村社格を受ける。1909年(明治42年)1月字茶の木原の村社「菅原神社(菅原道眞)」、字西之軒の同「大森神社(家船大神)」、大字富秋字堀の内の同「菅原神社(菅原道眞)」、大字尾井字雨降の同小竹神社、同大字々大門前の同「原作神社(不詳)」、大字上代字棗の同「八坂神社(須佐之男命)」、大字舞字村の内の同「菅原神社(菅原大神)」、大字上同太立會字水原の同「水分神社(水分神)」、大字上字十六善神の無格社「十六善神社」、同大字々東村裏の村社「菅原神社(菅原道眞)」、大字王子字王子の同「篠田王子社(篠田王子)」を合祀。

◆1915年(大正4年)6月23日大字尾井字天王の同舊府(ふるふ)神社を合祀。

◆この旧府神社が、実は尾井にあり、式内社なのである。もったいない。新しい葛葉神社に、信太の小社は合祀され、ついには旧府神社も吸収してしまった。聖神社でもなく。これはこれで近代史のテーマになる。

鶴山台団地

◆ネットで拾ったデータ。

◆事業主体 日本住宅公団、事業手法 新住宅市街地開発事業、規模 77.9ha、計画戸数 4,100戸、計画人口 16,000人、事業費 5,269百万円(52億円)。

◆昭和38年12月 地区決定、昭和40年12月 用地買収開始、昭和43年12月 都市計画決定、昭和43年12月 事業承認、昭和44年5月 起工式、昭和46年3月 用地買収完了。

◆昭和46年9月 第1回入居、昭和51年3月 工事完了公告4回。だそうです。

ほぼ1970年代に施工、大団地ができあがったらしい。埋蔵文化財調査はどうだったんですかね。そうか、石部先生の菩提池西の調査は、この時なんだろうな。

◆事業主体 日本住宅公団、事業手法 新住宅市街地開発事業、規模 77.9ha、計画戸数 4,100戸、計画人口 16,000人、事業費 5,269百万円(52億円)。

◆昭和38年12月 地区決定、昭和40年12月 用地買収開始、昭和43年12月 都市計画決定、昭和43年12月 事業承認、昭和44年5月 起工式、昭和46年3月 用地買収完了。

◆昭和46年9月 第1回入居、昭和51年3月 工事完了公告4回。だそうです。

ほぼ1970年代に施工、大団地ができあがったらしい。埋蔵文化財調査はどうだったんですかね。そうか、石部先生の菩提池西の調査は、この時なんだろうな。

日本史研室和泉合宿2011信太郷尾井

◆今年度の和泉市教育委員会との合同調査(9月27日~29日)は、信太郷の尾井であった。信太郷では、以前に和泉黄金塚の ある上代村の調査があり、昨年、富秋村で実施し、3つめとなる。

ある上代村の調査があり、昨年、富秋村で実施し、3つめとなる。 『和泉市史』の次の地域編が信太郷であり、それにむけてやっている。

『和泉市史』の次の地域編が信太郷であり、それにむけてやっている。

◆信太山丘陵(「のぶた」、パチンコではない)は、江戸時代には聖神社の除地、すなわち信太郷の山林だったわけだが、例の泉北丘陵特有のうねうねした谷筋がいくつも入り、その谷地が水田として、溜め池となっている。古代信太郷にとって大野池は基幹水源であり、丘陵を迂回させて西側の水田を灌漑している。古代信太郷の存在は、大野池の築堤がかなり早いことをうかがわせていると思う。

◆それはともかく、尾井は、信太郷7カ村のひとつで、これらは丘陵裾部の小栗街道沿いにならび、上代のみ、後発で、丘陵上に集落が形成されるのだが、実は今回の対象村である尾井村は、そのひとつであるとともに、信太山丘陵内の谷地に30戸ほどの集落があり、江戸時代に両者合わせて尾井村であったのだ。そしてその枠組みは現在も続く。むろん、尾井村の年貢はまとめられ貢納されるが、しかし生活実態では完全に分離している。水利も関係ない。というわけで、今回は完全に平野部3班、山(むかしは「原作」とよばれているがいまは「山の谷」とよばれるが、あくまで通称。住所表記は尾井)3班と分かれる。オレは山の方に配属された。

◆山の谷、原作は、17世紀初頭20石というから、やっぱり小さい。が50年もしない17世紀中頃には80石とな る。4家は豊臣の落ち武者だとの伝承があるようだが、真偽不明。で、1661年、寛文期

る。4家は豊臣の落ち武者だとの伝承があるようだが、真偽不明。で、1661年、寛文期 に曹洞宗の蔭涼寺というのが、地元の協力に加え、河村瑞賢がかなりの支援をして、聖神社除地を買い上げ創建された。

に曹洞宗の蔭涼寺というのが、地元の協力に加え、河村瑞賢がかなりの支援をして、聖神社除地を買い上げ創建された。

◆そんなところである。不思議なのは、なんで尾井村なのか、ということだ。普通に考えれば、尾井村の人が開発したのかな。でも小さいし、尾井村にくっつけて1村としたと・・・。そのへんが、山の谷の村の形成の歴史、谷間の開発史にかかわってくる。そこがなんとか明らかにならないか、と考えている。

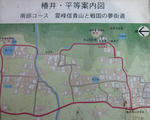

◆図は、前に上代の調査の時にパワポで作った図と、今回作成した図を示す。大野池の裏にある「山の谷」なんて、知らなかった。明治に入り、聖神社の土地が国有地として召し上げられ、小野なんとかに開発を委ねるが失敗、陸軍が演習林とする。戦後、米軍が入り、日米安保とともに自衛隊前身と共用、現在も、一帯は陸上自衛隊信太山駐屯地として囲い込まれている。朝の5時とか、夜10時とかでもヘリコプターが飛ぶそうだ。協定とか作られてないんかね。ちなみに国有地での耕作地をやめろという裁判が、山の谷や上代に対してあったという。さらに、戦後の演習林の払い下げで、信太は丘陵先端部を希望したようで、そこに住宅公団により鶴山台団地を開発された(これは未確認)。

◆信太山丘陵(「のぶた」、パチンコではない)は、江戸時代には聖神社の除地、すなわち信太郷の山林だったわけだが、例の泉北丘陵特有のうねうねした谷筋がいくつも入り、その谷地が水田として、溜め池となっている。古代信太郷にとって大野池は基幹水源であり、丘陵を迂回させて西側の水田を灌漑している。古代信太郷の存在は、大野池の築堤がかなり早いことをうかがわせていると思う。

◆それはともかく、尾井は、信太郷7カ村のひとつで、これらは丘陵裾部の小栗街道沿いにならび、上代のみ、後発で、丘陵上に集落が形成されるのだが、実は今回の対象村である尾井村は、そのひとつであるとともに、信太山丘陵内の谷地に30戸ほどの集落があり、江戸時代に両者合わせて尾井村であったのだ。そしてその枠組みは現在も続く。むろん、尾井村の年貢はまとめられ貢納されるが、しかし生活実態では完全に分離している。水利も関係ない。というわけで、今回は完全に平野部3班、山(むかしは「原作」とよばれているがいまは「山の谷」とよばれるが、あくまで通称。住所表記は尾井)3班と分かれる。オレは山の方に配属された。

◆山の谷、原作は、17世紀初頭20石というから、やっぱり小さい。が50年もしない17世紀中頃には80石とな

◆そんなところである。不思議なのは、なんで尾井村なのか、ということだ。普通に考えれば、尾井村の人が開発したのかな。でも小さいし、尾井村にくっつけて1村としたと・・・。そのへんが、山の谷の村の形成の歴史、谷間の開発史にかかわってくる。そこがなんとか明らかにならないか、と考えている。

◆図は、前に上代の調査の時にパワポで作った図と、今回作成した図を示す。大野池の裏にある「山の谷」なんて、知らなかった。明治に入り、聖神社の土地が国有地として召し上げられ、小野なんとかに開発を委ねるが失敗、陸軍が演習林とする。戦後、米軍が入り、日米安保とともに自衛隊前身と共用、現在も、一帯は陸上自衛隊信太山駐屯地として囲い込まれている。朝の5時とか、夜10時とかでもヘリコプターが飛ぶそうだ。協定とか作られてないんかね。ちなみに国有地での耕作地をやめろという裁判が、山の谷や上代に対してあったという。さらに、戦後の演習林の払い下げで、信太は丘陵先端部を希望したようで、そこに住宅公団により鶴山台団地を開発された(これは未確認)。

椿井宮山塚古墳

◆最後。椿井の集落に突入し、アバウトな地図をたよりにウロウロするが見つからない。稲刈りの準備をしていた

地元の方に教えてもらう。一度、ほとんど到達しながら、その先に行くのをやめて戻ったが、それをそのまま上がっていけばよかったのだった。寺があり神社がある。

地元の方に教えてもらう。一度、ほとんど到達しながら、その先に行くのをやめて戻ったが、それをそのまま上がっていけばよかったのだった。寺があり神社がある。

◆今日のなかで一番ふるいものだが、入口に鍵があり、なかには入れず。

◆平群谷の明治の地図をコピーし、平野を記入し、古墳を落としてみた。西岸はかなり尾根の出入りがあり、東岸はまとまった平野が連続的に広がっている。 どうですか、いちばんの驚きは、勢野から三室山まで、王寺の背後の丘陵である。これが横たわっていて、平群谷というのは閉じられた盆地なんだ。近鉄の生駒線が走り、王寺に入り口を開いた谷かと思いこんでいたが、王寺側とは丘陵で完全に区切られているのだ。いまの住宅地図ではやっぱりわからんな。歩けばわかるんだろうが、車で移動していれば、起伏があるのはわかるが、なかなか全体像はわからんかった。

どうですか、いちばんの驚きは、勢野から三室山まで、王寺の背後の丘陵である。これが横たわっていて、平群谷というのは閉じられた盆地なんだ。近鉄の生駒線が走り、王寺に入り口を開いた谷かと思いこんでいたが、王寺側とは丘陵で完全に区切られているのだ。いまの住宅地図ではやっぱりわからんな。歩けばわかるんだろうが、車で移動していれば、起伏があるのはわかるが、なかなか全体像はわからんかった。

◆再び、近鉄に乗り王寺駅まで戻ると、見たことのある人が同じ車両から降りるではないか。山本瓦工業の社長さんであった。むかし、瓦作りの道具をお借りしに、平群の工場を訪れたことを思い出す。

◆今日のなかで一番ふるいものだが、入口に鍵があり、なかには入れず。

◆平群谷の明治の地図をコピーし、平野を記入し、古墳を落としてみた。西岸はかなり尾根の出入りがあり、東岸はまとまった平野が連続的に広がっている。

◆再び、近鉄に乗り王寺駅まで戻ると、見たことのある人が同じ車両から降りるではないか。山本瓦工業の社長さんであった。むかし、瓦作りの道具をお借りしに、平群の工場を訪れたことを思い出す。

西宮古墳とご対面

◆いや~嬉しい。わくわくする。岩屋山亜式という。岩屋山式 や岩屋山亜式なぞの、変遷過程はいろいろ論文があるようだが不勉強。まあ、巨石の石室が切石で置き換え

や岩屋山亜式なぞの、変遷過程はいろいろ論文があるようだが不勉強。まあ、巨石の石室が切石で置き換え られ、その後、単葬化もあり、墓室全体が縮小する過程をたどるということなのだろうが。

られ、その後、単葬化もあり、墓室全体が縮小する過程をたどるということなのだろうが。

◆山背大兄皇子の墓だと思えば、感慨もひとしお。643年だっけか、さぞ無念であったろう。石棺身の上と下に突起が彫り出されているのも、なかなかいいものである。

◆この古墳、白石先生がよく言及する。平群町が力を入れて調査をして整備したと。これ、90年代の話かな。いまはちょっと、土嚢袋がほぼビロビロに破け、ちと悲しい状態である。背後の墳丘の切り離しを見て回ることはしなかったが、正面部でも埋め戻しの土嚢がほぼビロビロ。注目されている古墳 だし、公園の一画にあり、訪れる人の

だし、公園の一画にあり、訪れる人の 多いものだろう。もうちょっと手を入れてやる必要があるんではないか。

多いものだろう。もうちょっと手を入れてやる必要があるんではないか。

◆山背大兄皇子の墓だと思えば、感慨もひとしお。643年だっけか、さぞ無念であったろう。石棺身の上と下に突起が彫り出されているのも、なかなかいいものである。

◆この古墳、白石先生がよく言及する。平群町が力を入れて調査をして整備したと。これ、90年代の話かな。いまはちょっと、土嚢袋がほぼビロビロに破け、ちと悲しい状態である。背後の墳丘の切り離しを見て回ることはしなかったが、正面部でも埋め戻しの土嚢がほぼビロビロ。注目されている古墳

プラグイン

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新記事

(07/12)

(07/12)

(07/12)

(07/10)

(07/10)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

雲楽

年齢:

61

性別:

男性

誕生日:

1964/03/22

職業:

大学教員

自己紹介:

兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。