人を幸せにする人になろう

- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―

日本史研室和泉合宿2011信太郷尾井

◆今年度の和泉市教育委員会との合同調査(9月27日~29日)は、信太郷の尾井であった。信太郷では、以前に和泉黄金塚の ある上代村の調査があり、昨年、富秋村で実施し、3つめとなる。

ある上代村の調査があり、昨年、富秋村で実施し、3つめとなる。 『和泉市史』の次の地域編が信太郷であり、それにむけてやっている。

『和泉市史』の次の地域編が信太郷であり、それにむけてやっている。

◆信太山丘陵(「のぶた」、パチンコではない)は、江戸時代には聖神社の除地、すなわち信太郷の山林だったわけだが、例の泉北丘陵特有のうねうねした谷筋がいくつも入り、その谷地が水田として、溜め池となっている。古代信太郷にとって大野池は基幹水源であり、丘陵を迂回させて西側の水田を灌漑している。古代信太郷の存在は、大野池の築堤がかなり早いことをうかがわせていると思う。

◆それはともかく、尾井は、信太郷7カ村のひとつで、これらは丘陵裾部の小栗街道沿いにならび、上代のみ、後発で、丘陵上に集落が形成されるのだが、実は今回の対象村である尾井村は、そのひとつであるとともに、信太山丘陵内の谷地に30戸ほどの集落があり、江戸時代に両者合わせて尾井村であったのだ。そしてその枠組みは現在も続く。むろん、尾井村の年貢はまとめられ貢納されるが、しかし生活実態では完全に分離している。水利も関係ない。というわけで、今回は完全に平野部3班、山(むかしは「原作」とよばれているがいまは「山の谷」とよばれるが、あくまで通称。住所表記は尾井)3班と分かれる。オレは山の方に配属された。

◆山の谷、原作は、17世紀初頭20石というから、やっぱり小さい。が50年もしない17世紀中頃には80石とな る。4家は豊臣の落ち武者だとの伝承があるようだが、真偽不明。で、1661年、寛文期

る。4家は豊臣の落ち武者だとの伝承があるようだが、真偽不明。で、1661年、寛文期 に曹洞宗の蔭涼寺というのが、地元の協力に加え、河村瑞賢がかなりの支援をして、聖神社除地を買い上げ創建された。

に曹洞宗の蔭涼寺というのが、地元の協力に加え、河村瑞賢がかなりの支援をして、聖神社除地を買い上げ創建された。

◆そんなところである。不思議なのは、なんで尾井村なのか、ということだ。普通に考えれば、尾井村の人が開発したのかな。でも小さいし、尾井村にくっつけて1村としたと・・・。そのへんが、山の谷の村の形成の歴史、谷間の開発史にかかわってくる。そこがなんとか明らかにならないか、と考えている。

◆図は、前に上代の調査の時にパワポで作った図と、今回作成した図を示す。大野池の裏にある「山の谷」なんて、知らなかった。明治に入り、聖神社の土地が国有地として召し上げられ、小野なんとかに開発を委ねるが失敗、陸軍が演習林とする。戦後、米軍が入り、日米安保とともに自衛隊前身と共用、現在も、一帯は陸上自衛隊信太山駐屯地として囲い込まれている。朝の5時とか、夜10時とかでもヘリコプターが飛ぶそうだ。協定とか作られてないんかね。ちなみに国有地での耕作地をやめろという裁判が、山の谷や上代に対してあったという。さらに、戦後の演習林の払い下げで、信太は丘陵先端部を希望したようで、そこに住宅公団により鶴山台団地を開発された(これは未確認)。

◆信太山丘陵(「のぶた」、パチンコではない)は、江戸時代には聖神社の除地、すなわち信太郷の山林だったわけだが、例の泉北丘陵特有のうねうねした谷筋がいくつも入り、その谷地が水田として、溜め池となっている。古代信太郷にとって大野池は基幹水源であり、丘陵を迂回させて西側の水田を灌漑している。古代信太郷の存在は、大野池の築堤がかなり早いことをうかがわせていると思う。

◆それはともかく、尾井は、信太郷7カ村のひとつで、これらは丘陵裾部の小栗街道沿いにならび、上代のみ、後発で、丘陵上に集落が形成されるのだが、実は今回の対象村である尾井村は、そのひとつであるとともに、信太山丘陵内の谷地に30戸ほどの集落があり、江戸時代に両者合わせて尾井村であったのだ。そしてその枠組みは現在も続く。むろん、尾井村の年貢はまとめられ貢納されるが、しかし生活実態では完全に分離している。水利も関係ない。というわけで、今回は完全に平野部3班、山(むかしは「原作」とよばれているがいまは「山の谷」とよばれるが、あくまで通称。住所表記は尾井)3班と分かれる。オレは山の方に配属された。

◆山の谷、原作は、17世紀初頭20石というから、やっぱり小さい。が50年もしない17世紀中頃には80石とな

◆そんなところである。不思議なのは、なんで尾井村なのか、ということだ。普通に考えれば、尾井村の人が開発したのかな。でも小さいし、尾井村にくっつけて1村としたと・・・。そのへんが、山の谷の村の形成の歴史、谷間の開発史にかかわってくる。そこがなんとか明らかにならないか、と考えている。

◆図は、前に上代の調査の時にパワポで作った図と、今回作成した図を示す。大野池の裏にある「山の谷」なんて、知らなかった。明治に入り、聖神社の土地が国有地として召し上げられ、小野なんとかに開発を委ねるが失敗、陸軍が演習林とする。戦後、米軍が入り、日米安保とともに自衛隊前身と共用、現在も、一帯は陸上自衛隊信太山駐屯地として囲い込まれている。朝の5時とか、夜10時とかでもヘリコプターが飛ぶそうだ。協定とか作られてないんかね。ちなみに国有地での耕作地をやめろという裁判が、山の谷や上代に対してあったという。さらに、戦後の演習林の払い下げで、信太は丘陵先端部を希望したようで、そこに住宅公団により鶴山台団地を開発された(これは未確認)。

椿井宮山塚古墳

◆最後。椿井の集落に突入し、アバウトな地図をたよりにウロウロするが見つからない。稲刈りの準備をしていた

地元の方に教えてもらう。一度、ほとんど到達しながら、その先に行くのをやめて戻ったが、それをそのまま上がっていけばよかったのだった。寺があり神社がある。

地元の方に教えてもらう。一度、ほとんど到達しながら、その先に行くのをやめて戻ったが、それをそのまま上がっていけばよかったのだった。寺があり神社がある。

◆今日のなかで一番ふるいものだが、入口に鍵があり、なかには入れず。

◆平群谷の明治の地図をコピーし、平野を記入し、古墳を落としてみた。西岸はかなり尾根の出入りがあり、東岸はまとまった平野が連続的に広がっている。 どうですか、いちばんの驚きは、勢野から三室山まで、王寺の背後の丘陵である。これが横たわっていて、平群谷というのは閉じられた盆地なんだ。近鉄の生駒線が走り、王寺に入り口を開いた谷かと思いこんでいたが、王寺側とは丘陵で完全に区切られているのだ。いまの住宅地図ではやっぱりわからんな。歩けばわかるんだろうが、車で移動していれば、起伏があるのはわかるが、なかなか全体像はわからんかった。

どうですか、いちばんの驚きは、勢野から三室山まで、王寺の背後の丘陵である。これが横たわっていて、平群谷というのは閉じられた盆地なんだ。近鉄の生駒線が走り、王寺に入り口を開いた谷かと思いこんでいたが、王寺側とは丘陵で完全に区切られているのだ。いまの住宅地図ではやっぱりわからんな。歩けばわかるんだろうが、車で移動していれば、起伏があるのはわかるが、なかなか全体像はわからんかった。

◆再び、近鉄に乗り王寺駅まで戻ると、見たことのある人が同じ車両から降りるではないか。山本瓦工業の社長さんであった。むかし、瓦作りの道具をお借りしに、平群の工場を訪れたことを思い出す。

◆今日のなかで一番ふるいものだが、入口に鍵があり、なかには入れず。

◆平群谷の明治の地図をコピーし、平野を記入し、古墳を落としてみた。西岸はかなり尾根の出入りがあり、東岸はまとまった平野が連続的に広がっている。

◆再び、近鉄に乗り王寺駅まで戻ると、見たことのある人が同じ車両から降りるではないか。山本瓦工業の社長さんであった。むかし、瓦作りの道具をお借りしに、平群の工場を訪れたことを思い出す。

西宮古墳とご対面

◆いや~嬉しい。わくわくする。岩屋山亜式という。岩屋山式 や岩屋山亜式なぞの、変遷過程はいろいろ論文があるようだが不勉強。まあ、巨石の石室が切石で置き換え

や岩屋山亜式なぞの、変遷過程はいろいろ論文があるようだが不勉強。まあ、巨石の石室が切石で置き換え られ、その後、単葬化もあり、墓室全体が縮小する過程をたどるということなのだろうが。

られ、その後、単葬化もあり、墓室全体が縮小する過程をたどるということなのだろうが。

◆山背大兄皇子の墓だと思えば、感慨もひとしお。643年だっけか、さぞ無念であったろう。石棺身の上と下に突起が彫り出されているのも、なかなかいいものである。

◆この古墳、白石先生がよく言及する。平群町が力を入れて調査をして整備したと。これ、90年代の話かな。いまはちょっと、土嚢袋がほぼビロビロに破け、ちと悲しい状態である。背後の墳丘の切り離しを見て回ることはしなかったが、正面部でも埋め戻しの土嚢がほぼビロビロ。注目されている古墳 だし、公園の一画にあり、訪れる人の

だし、公園の一画にあり、訪れる人の 多いものだろう。もうちょっと手を入れてやる必要があるんではないか。

多いものだろう。もうちょっと手を入れてやる必要があるんではないか。

◆山背大兄皇子の墓だと思えば、感慨もひとしお。643年だっけか、さぞ無念であったろう。石棺身の上と下に突起が彫り出されているのも、なかなかいいものである。

◆この古墳、白石先生がよく言及する。平群町が力を入れて調査をして整備したと。これ、90年代の話かな。いまはちょっと、土嚢袋がほぼビロビロに破け、ちと悲しい状態である。背後の墳丘の切り離しを見て回ることはしなかったが、正面部でも埋め戻しの土嚢がほぼビロビロ。注目されている古墳

つぼり山古墳

◆平群谷は竜田川両岸の盆地だが、地形は単純ではなく、両側から丘陵尾根が伸び、ウネウネト起伏がある。

古墳はおおむね、そうした東西から張り出した尾根の南斜面にある。いまの地図やらでは宅地化してしまい地形がわかりにくい。明治の仮製図などで、平群谷の地勢をみなければならん。

古墳はおおむね、そうした東西から張り出した尾根の南斜面にある。いまの地図やらでは宅地化してしまい地形がわかりにくい。明治の仮製図などで、平群谷の地勢をみなければならん。

◆つぼり山古墳もそうした南に面した地点にあった。団地のなかにひっそりと残る。玄室と羨道の両方に石棺があり、二上山製で打ち割られ、トロケ、そして苔むしている。こういうのはどうしたらいいんでしょうかね。石棺も遺構の一部で現地にあるのがいいのは確かだし、訪問者にとっても嬉しいのだが。蓋石が跳ね上げられている状態そのままでいいのか。なにより風化を止めるのは難しいであろう。

◆つぼり山古墳もそうした南に面した地点にあった。団地のなかにひっそりと残る。玄室と羨道の両方に石棺があり、二上山製で打ち割られ、トロケ、そして苔むしている。こういうのはどうしたらいいんでしょうかね。石棺も遺構の一部で現地にあるのがいいのは確かだし、訪問者にとっても嬉しいのだが。蓋石が跳ね上げられている状態そのままでいいのか。なにより風化を止めるのは難しいであろう。

2011年9月25日平群谷

◆26日の月曜日、なにかとあり、準備もとも思いつつ、この3連休二つにはさまれた1週間、台風の来た水曜日も 含めて毎日働いていたので、まあ、休むかと・・・。カミさんが「いい気候やし、歩きに行こうと」というので、平群谷に。ちょっと前に少し調べて、人のブログの古墳巡りのコピーを用意していた。

含めて毎日働いていたので、まあ、休むかと・・・。カミさんが「いい気候やし、歩きに行こうと」というので、平群谷に。ちょっと前に少し調べて、人のブログの古墳巡りのコピーを用意していた。

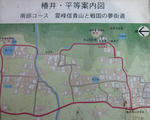

◆高井田から王寺、近鉄生駒線で平群駅に。なぜ平群谷かは、前に書いたとおり、メインは西宮古墳が目当て。この観光案内図、実は帰りの竜田川駅にあったものだが、平群駅にはこんなんなかったように思うが。もっともブログのコピーに地図があったので、困りはしなかったが。

◆三里古墳、長屋王墓・吉備内親王墓、楢本神社、つぼり山古墳、平群神社、西宮古墳、椿井宮山塚古墳、で竜田川駅から戻る。烏土塚古墳は前に行ったので、今回は省略。栗が実り、稲穂はたわわに実り刈り入れ間近、そして彼岸花が咲く。あんまり晴れてなく、散策には絶好でした。

◆高井田から王寺、近鉄生駒線で平群駅に。なぜ平群谷かは、前に書いたとおり、メインは西宮古墳が目当て。この観光案内図、実は帰りの竜田川駅にあったものだが、平群駅にはこんなんなかったように思うが。もっともブログのコピーに地図があったので、困りはしなかったが。

◆三里古墳、長屋王墓・吉備内親王墓、楢本神社、つぼり山古墳、平群神社、西宮古墳、椿井宮山塚古墳、で竜田川駅から戻る。烏土塚古墳は前に行ったので、今回は省略。栗が実り、稲穂はたわわに実り刈り入れ間近、そして彼岸花が咲く。あんまり晴れてなく、散策には絶好でした。

2011年9月24日Octフェスティバル

◆9時に大学に行き、大坂城研究会の発表準備。13時、大阪駅前第2ビルコンソーシアム大阪の会場。発表は

まあまあか。1630終了。

まあまあか。1630終了。

◆この日、カミさん、昨年までの京大の研究室がらみの、誰かさんがイギリスに1年行く壮行会がてら、天王寺公園で開催されているオクトーバーフェスティバルで宴。ドイツのビールを呑む催し。研究会終了後、合流。人だらけ。ビールを買うにも列にならばんといかん。

◆舞台では、ドイツ人なのか、バンドが演奏し、日本人の女性もそうしたカッコウをして盛り上げている。まわりを囲む客たちも、やんや、と呼応し、乾杯のおたけびを挙げる。ま、岸和田のだんじりと同じか、発散の場をほしがっている日本人がけえっこういいノリ。そういうオレも、立ち上 がって、隣の集団と乾杯なぞしたり。ジョニーデップもいた。オレは、おっさん丸出しで、オネエさんとの写真を撮ってもらう。

がって、隣の集団と乾杯なぞしたり。ジョニーデップもいた。オレは、おっさん丸出しで、オネエさんとの写真を撮ってもらう。

◆この日、イギリスからきたなんとか、から、イングランド、ウェールズ、スコットランド、などの話を聞く。これはまた改めよう。このおにいちゃん、日本人の女性とつきあっているんだとか。知り合ったのは六甲山だそうですよ。

◆イギリスでは、採用の年齢制限なく、応募の書類に年齢を書く欄さえないという。求める職に対して、その能力があるかどうかのみで判断するからだと。アメリカが自由のように思われるがそうじゃないと。いい話ですね。

◆オレが考古学をやっているというので、カミさんの同業者のやつらがイメージするのはマスターキートンらしいが、ドナウ川流域の文化を聞かれても、そんなこと知っちゃいないし、まして爆弾は扱えない。イメージ先行もほどほどに。

◆この日、カミさん、昨年までの京大の研究室がらみの、誰かさんがイギリスに1年行く壮行会がてら、天王寺公園で開催されているオクトーバーフェスティバルで宴。ドイツのビールを呑む催し。研究会終了後、合流。人だらけ。ビールを買うにも列にならばんといかん。

◆舞台では、ドイツ人なのか、バンドが演奏し、日本人の女性もそうしたカッコウをして盛り上げている。まわりを囲む客たちも、やんや、と呼応し、乾杯のおたけびを挙げる。ま、岸和田のだんじりと同じか、発散の場をほしがっている日本人がけえっこういいノリ。そういうオレも、立ち上

◆この日、イギリスからきたなんとか、から、イングランド、ウェールズ、スコットランド、などの話を聞く。これはまた改めよう。このおにいちゃん、日本人の女性とつきあっているんだとか。知り合ったのは六甲山だそうですよ。

◆イギリスでは、採用の年齢制限なく、応募の書類に年齢を書く欄さえないという。求める職に対して、その能力があるかどうかのみで判断するからだと。アメリカが自由のように思われるがそうじゃないと。いい話ですね。

◆オレが考古学をやっているというので、カミさんの同業者のやつらがイメージするのはマスターキートンらしいが、ドナウ川流域の文化を聞かれても、そんなこと知っちゃいないし、まして爆弾は扱えない。イメージ先行もほどほどに。

プラグイン

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新記事

(02/05)

(02/05)

(01/27)

(01/16)

(01/13)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

雲楽

年齢:

60

性別:

男性

誕生日:

1964/03/22

職業:

大学教員

自己紹介:

兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。