人を幸せにする人になろう

- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―

ねんきん

◆息子が6月に20歳になったので、年金の書類が来た。説明と、学生の場合は留保できるので、そういう説明の書類が来て、返送すれば、今年の振り込み用紙や引き落としの書類などが、また送られてくる。自分の時はどうやったんかね~。それと彼らが現役を引退する時代が来たとき、果たして年金を受け取れるのだろうか・・・。

筑備播讃

◆筑備播讃、倭国明治維新説で、明治維新と違うのは、江戸に本拠を構えたことだろう。むろんサラの地に本拠をつくることはある。藤原や平城や平安もそうだろう。倭国形成を東部瀬戸内なりの勢力が乗り込んできて、と考えているみなさんは、纒向は新たに形成したと見ているんだろう。江戸→東京と、そこは違うわけである。江戸というベースがあり、そこに乗り込んで行った薩長。

◆藤原や平城や平安はいい、国家権力がデンとあって、次はココ、立ち退き!、と簡単に命じることができる。が、そういうことが、外部勢力が乗り込んできて可能であるんだろうか。たとえとしての明治維新との違和感をひとまず指摘しているだけ。そんなことあり?。東との接点でもあり、選地したと、そりゃ勝手だが、「そこがいい」からといって実現するだろうか。

◆それよりも、昨今の年代観からいけば、纒向は卑弥呼共立にさかのぼるヤマトの自律的な動きなのだ。それは、ヤマト国が自分の内部に本拠を建設するのだから、サラ地にあたらしくふさわしいものを作りあげる、というのはあっていいわけである。

◆で、そうなると筑備播讃説は、江戸→東京に近づく。だから成り立つわけではないが、評価も変わる。ヤマトが纒向を建設するだけのジツリキを有しており、石塚を生み出していくことは、出雲や吉備となんら変わりはないのである。さて、纒向に仮に連合国家本拠が置かれたのだとしても、その前提としてのヤマト国・纒向を評価しなければならない。

◆藤原や平城や平安はいい、国家権力がデンとあって、次はココ、立ち退き!、と簡単に命じることができる。が、そういうことが、外部勢力が乗り込んできて可能であるんだろうか。たとえとしての明治維新との違和感をひとまず指摘しているだけ。そんなことあり?。東との接点でもあり、選地したと、そりゃ勝手だが、「そこがいい」からといって実現するだろうか。

◆それよりも、昨今の年代観からいけば、纒向は卑弥呼共立にさかのぼるヤマトの自律的な動きなのだ。それは、ヤマト国が自分の内部に本拠を建設するのだから、サラ地にあたらしくふさわしいものを作りあげる、というのはあっていいわけである。

◆で、そうなると筑備播讃説は、江戸→東京に近づく。だから成り立つわけではないが、評価も変わる。ヤマトが纒向を建設するだけのジツリキを有しており、石塚を生み出していくことは、出雲や吉備となんら変わりはないのである。さて、纒向に仮に連合国家本拠が置かれたのだとしても、その前提としてのヤマト国・纒向を評価しなければならない。

新納さんの3権力系列

◆ウチの弥生の授業のなんとか終え、明日の神戸大学の授業の準備をサッサとやって条里の原稿を!と思いつつ、 なかなか進まず。で、神戸大での授業もあと2回、明日は継体の話。で、新納さんの権力系列論である。

なかなか進まず。で、神戸大での授業もあと2回、明日は継体の話。で、新納さんの権力系列論である。

◆結局、列島の中で、地域的まとまりの中で相互関係が強化され、利害関係の一致する圧力団体が形成されると。瀬戸内系列、日本海・東海系列、東国系列。新納さんのそれは6世紀のイメージを明確に出しているが、本文に明らかなとおり、早くから形成されてきているのだろう。5世紀の雄略は3者のバランスを取っていたと。日本海・東海系列は、さかのぼれば3世紀くらいになるのだろうし、近江を介して、東海と北陸が結びついているあり方は古いものだろう。これに対して東国系列もまた、原型は3世紀くらいなのか。しかし、物部が統括していく時期は6世紀になるんだろう。石上神宮があそこにあるのは意味があるのですね、ということに気づく(遅い!)。

◆瀬戸内は倭王権形成時からの保守本流。カヤとの結びつきが強い。しかし、5世紀後半、大カヤはあるが、次第に百済や新羅が台頭してくる。日本海と朝鮮半島との関係は、丹後に変わり、若狭や越前が5世紀に入りそれを担っていく。もひとついえば、有明海沿岸の、九州の独自のパイプもある、これ百済とされてますよね。で、案外と九州と北陸は結びついていると。

◆雄略は瀬戸内系列を弾圧し、大伴が台頭し、瀬戸内海上交通を担っていく(紀伊は北部勢力から南部勢力へ)。で、河内政権末期に、対外関係をカヤから百済へと基軸を移していこうとするなかで、日本海・北陸系列の圧力団体の選挙運動の結果、ヲホドがかつがれる。大伴のもとで、日本海・北陸系列や有明海系列も糾合されていく?。

◆で、そのあとだ。大伴は排除され、安閑が殺害され、欽明をかつぐ蘇我氏が急速に台頭してくる。蘇我氏は大伴の利権であった瀬戸内系列を吸収しつつ、日本海・北陸系列とも結びつき高句麗と接近する?。これで物部―東国との、東西2軸となり、587年に物部が倒されこれをも糾合し、蘇我氏のもとで権力の1本化が最終的に実現する。こうした筋書きが新納説ですよね。なかなか細部は、「どう考えてはる」のかわからないのですが。

◆最後は、その蘇我氏を倒すことで、利権がはりめぐらされた人民と土地が王権に直属し、領域支配への道が開ける。天下立評そして条里施工(検地)に進む。

※「○○しはる」という京都弁は便利である。「考えておられる」というよりシンプルかつ敬語的言い回しをせずにすむ。

◆結局、列島の中で、地域的まとまりの中で相互関係が強化され、利害関係の一致する圧力団体が形成されると。瀬戸内系列、日本海・東海系列、東国系列。新納さんのそれは6世紀のイメージを明確に出しているが、本文に明らかなとおり、早くから形成されてきているのだろう。5世紀の雄略は3者のバランスを取っていたと。日本海・東海系列は、さかのぼれば3世紀くらいになるのだろうし、近江を介して、東海と北陸が結びついているあり方は古いものだろう。これに対して東国系列もまた、原型は3世紀くらいなのか。しかし、物部が統括していく時期は6世紀になるんだろう。石上神宮があそこにあるのは意味があるのですね、ということに気づく(遅い!)。

◆瀬戸内は倭王権形成時からの保守本流。カヤとの結びつきが強い。しかし、5世紀後半、大カヤはあるが、次第に百済や新羅が台頭してくる。日本海と朝鮮半島との関係は、丹後に変わり、若狭や越前が5世紀に入りそれを担っていく。もひとついえば、有明海沿岸の、九州の独自のパイプもある、これ百済とされてますよね。で、案外と九州と北陸は結びついていると。

◆雄略は瀬戸内系列を弾圧し、大伴が台頭し、瀬戸内海上交通を担っていく(紀伊は北部勢力から南部勢力へ)。で、河内政権末期に、対外関係をカヤから百済へと基軸を移していこうとするなかで、日本海・北陸系列の圧力団体の選挙運動の結果、ヲホドがかつがれる。大伴のもとで、日本海・北陸系列や有明海系列も糾合されていく?。

◆で、そのあとだ。大伴は排除され、安閑が殺害され、欽明をかつぐ蘇我氏が急速に台頭してくる。蘇我氏は大伴の利権であった瀬戸内系列を吸収しつつ、日本海・北陸系列とも結びつき高句麗と接近する?。これで物部―東国との、東西2軸となり、587年に物部が倒されこれをも糾合し、蘇我氏のもとで権力の1本化が最終的に実現する。こうした筋書きが新納説ですよね。なかなか細部は、「どう考えてはる」のかわからないのですが。

◆最後は、その蘇我氏を倒すことで、利権がはりめぐらされた人民と土地が王権に直属し、領域支配への道が開ける。天下立評そして条里施工(検地)に進む。

※「○○しはる」という京都弁は便利である。「考えておられる」というよりシンプルかつ敬語的言い回しをせずにすむ。

なぜヤマト国は1世紀にできあがったのか

◆BC1世紀には、石鏃の大型化など、地域紛争が頻発した。北部九州で戦死者が福岡平野で少なくなり、周囲に広がっていくことに、紛争の波及のみならず、そうした紛争を経てナ国内部が統合を果たし平和が訪れたこともまた示す。

◆一方で鉄器化が進行する。オレは鉄器化の影響を認める立場に立つ。後期の地域統合の背景について、鉄器化によるものと考えてきた。だが、両者はミックスさせなあかんのかなと。吉備や出雲では、BC1世紀頃、集落は山に上がるらしいが、同じように石鏃が発達するのでしょ。で、後期になると平野部に集落が現れる。ひとまず平和が訪れた、ということ。そうして広域土器圏の形成に進む。農耕社会の成熟による必然なんだろうが、吉備や畿内や尾張ではBC1世紀の頃にそうした地域紛争に進むわけだが、そうしたさなかに鉄器が入ってくる。

◆後期社会が広域地域圏が形成された時代だとして、そしてそれは急速に進行するわけだが、その要因をどう考えるのか、ということ。地域紛争は、落ち着いても、またぶりかえしたりするだろう。とくに鉄器化以前は決定力がない。しかし弥生後期は、そんなにダラダラ戦国時代が続かない。実に急速に地域統合へと進む。

◆鉄器化が進行せず、石の武器だけの時代が続いた場合、BC1世紀の紛争はどのように推移したろうか。例えば、大和・河内・三島・和泉・豊島といった、地域圏が強固になり戦国時代が続くのだろうか。なので、Aやはり鉄器化の影響は大きい。だからこそ地域圏ができあがったのだ。Bいや、地域間紛争がそのまま畿内統合への戦争へと移行していったのであって、鉄器化はあまり影響ない。鉄器化の影響はいかに。

◆中期末は戦争が本格化すると教えられ、後期は広域地域圏ができると、その両者をあまり結びつけて考えてこなかったのだ(アホみたい)。中期末の紛争は、どこでも通過せにゃならん過程と当たり前のように考え、それがどう結果するか、ということを考えてこなかったような気がする。それをほっといて、鉄器化で広域地域圏ができあがるんだ、と考えてきた。両者をどのようにカラメテ(たぶんカラムと思うが)考えるか、だ。見通しとしては、「競合する社会へ移り変わっているところに鉄器がやってきたことで、地域内紛争から、特定勢力が畿内といった規模での覇権をめざす運動にまで進み、急速に広域地域圏を形成するに至ったのだ」、とか。

◆一方で鉄器化が進行する。オレは鉄器化の影響を認める立場に立つ。後期の地域統合の背景について、鉄器化によるものと考えてきた。だが、両者はミックスさせなあかんのかなと。吉備や出雲では、BC1世紀頃、集落は山に上がるらしいが、同じように石鏃が発達するのでしょ。で、後期になると平野部に集落が現れる。ひとまず平和が訪れた、ということ。そうして広域土器圏の形成に進む。農耕社会の成熟による必然なんだろうが、吉備や畿内や尾張ではBC1世紀の頃にそうした地域紛争に進むわけだが、そうしたさなかに鉄器が入ってくる。

◆後期社会が広域地域圏が形成された時代だとして、そしてそれは急速に進行するわけだが、その要因をどう考えるのか、ということ。地域紛争は、落ち着いても、またぶりかえしたりするだろう。とくに鉄器化以前は決定力がない。しかし弥生後期は、そんなにダラダラ戦国時代が続かない。実に急速に地域統合へと進む。

◆鉄器化が進行せず、石の武器だけの時代が続いた場合、BC1世紀の紛争はどのように推移したろうか。例えば、大和・河内・三島・和泉・豊島といった、地域圏が強固になり戦国時代が続くのだろうか。なので、Aやはり鉄器化の影響は大きい。だからこそ地域圏ができあがったのだ。Bいや、地域間紛争がそのまま畿内統合への戦争へと移行していったのであって、鉄器化はあまり影響ない。鉄器化の影響はいかに。

◆中期末は戦争が本格化すると教えられ、後期は広域地域圏ができると、その両者をあまり結びつけて考えてこなかったのだ(アホみたい)。中期末の紛争は、どこでも通過せにゃならん過程と当たり前のように考え、それがどう結果するか、ということを考えてこなかったような気がする。それをほっといて、鉄器化で広域地域圏ができあがるんだ、と考えてきた。両者をどのようにカラメテ(たぶんカラムと思うが)考えるか、だ。見通しとしては、「競合する社会へ移り変わっているところに鉄器がやってきたことで、地域内紛争から、特定勢力が畿内といった規模での覇権をめざす運動にまで進み、急速に広域地域圏を形成するに至ったのだ」、とか。

土師ニサンザイ同時調査へ

◆朝日新聞では小さい記事でしたが、このあいだ、宮内庁と堺市が発表した。書陵部との懇談で、確認調査をやるとのことだったので、次はニサンザイだ、ということはわかっていました。また、堺市の予算が決定した際に、資料には盛り込まれていましたが、まあ普通は予算書を取り寄せてメクルこともないでしょうし。

◆いずれにせよ、御廟山に続き、宮内庁の秋の事前調査にあわせて、堺市では年度下半期をかけて、同時期に陵墓地外の汀から下位にかけての調査を実施するようである。300mの前方後円墳!、五社神よりもデカク、本格調査としては過去最大の前方後円墳となる(岡山大学の造山古墳の調査はのぞく・・・)。キナシカルとか、書いたものが出てくればいいんですけど(笑)。

◆いずれにせよ、御廟山に続き、宮内庁の秋の事前調査にあわせて、堺市では年度下半期をかけて、同時期に陵墓地外の汀から下位にかけての調査を実施するようである。300mの前方後円墳!、五社神よりもデカク、本格調査としては過去最大の前方後円墳となる(岡山大学の造山古墳の調査はのぞく・・・)。キナシカルとか、書いたものが出てくればいいんですけど(笑)。

弥生後期

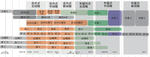

◆明日の授業のためといいつつ、歴博の原稿のためもあり、前にも少し書いた、畿内の土器編年の表を作る。ひとまず、大阪府文化財センターの『古式土師期の年代学』の表を複製した。これとて異論もあるのかもしれないが、オレには判断つかないので、準拠するほかなし。

◆さてこの先、弥生後期の土器編年を前にくっつけたいのであるが、手元にあまり資料もない・・・、どうしたもんだべ。『考古資料大観』の赤塚さんの表が、ひとまずの手がかりだが・・・。道遠し

【追記】カシコーケンの展示図録『ムラの変貌』はとても勉強になる。そのなかで、小池さんが対応表を示してくれている。ありがたいことである。が、3者3様。奈良県の人、なんとかしてくれへん?。で、河内との対応は・・・、とほほ。

◆さてこの先、弥生後期の土器編年を前にくっつけたいのであるが、手元にあまり資料もない・・・、どうしたもんだべ。『考古資料大観』の赤塚さんの表が、ひとまずの手がかりだが・・・。道遠し

【追記】カシコーケンの展示図録『ムラの変貌』はとても勉強になる。そのなかで、小池さんが対応表を示してくれている。ありがたいことである。が、3者3様。奈良県の人、なんとかしてくれへん?。で、河内との対応は・・・、とほほ。

蝉が鳴く2012

◆7月9日(月)、クマゼミ、鳴き始める。

◆研究室が散らかっているので片付ける。条里の参考文献をまとめてならべる棚スペース はなかったが、無理無理ひとつあける。その時に、兵庫県史編纂室

はなかったが、無理無理ひとつあける。その時に、兵庫県史編纂室 にいた時の資料が、後生大事に取ってあるので廃棄した。銅鐸と鏡は実現したが、瓦は実現しなかった。

にいた時の資料が、後生大事に取ってあるので廃棄した。銅鐸と鏡は実現したが、瓦は実現しなかった。

◆あわせて、幡枝元稲荷窯の瓦に関する佐原原稿の一部です(五十川さんにコピーさせてもらったもの)。まとめて閉じていたはずだが、いまB5で4枚分。これも、もういらない。

◆昨日の大英博物館で、古墳をやっていましたね。まあ、中身については・・・。丸山での不整合、それをどう解消するかの選択に迫られ、墳丘を小さくすることを選んだと・・・。

◆研究室が散らかっているので片付ける。条里の参考文献をまとめてならべる棚スペース

◆あわせて、幡枝元稲荷窯の瓦に関する佐原原稿の一部です(五十川さんにコピーさせてもらったもの)。まとめて閉じていたはずだが、いまB5で4枚分。これも、もういらない。

◆昨日の大英博物館で、古墳をやっていましたね。まあ、中身については・・・。丸山での不整合、それをどう解消するかの選択に迫られ、墳丘を小さくすることを選んだと・・・。

条里1本目が終わり、2本目へ

◆7月7日、七夕。昨夜はザーザーと雨が降る。雷もとどろく。昨晩というか今朝方、1本目目の原稿本文がようやく終わり ました。註・参考文献はまだだし挿図もまだ・・・。タイトルを変えた。「条里制研究の現在」か

ました。註・参考文献はまだだし挿図もまだ・・・。タイトルを変えた。「条里制研究の現在」か ら「7世紀史としての条里制」に。ついでに、昨日、大和の国の条里図を見ていた部分を出しておこう。下ツ道と横大路の交差点である。ここから割っていったんだ、と思うと感慨深いではありませんか!。

ら「7世紀史としての条里制」に。ついでに、昨日、大和の国の条里図を見ていた部分を出しておこう。下ツ道と横大路の交差点である。ここから割っていったんだ、と思うと感慨深いではありませんか!。

◆それでは、2本目にかかる。現段階のタイトル「古代郷も領域である」です・・・。ほんとだって・・・。

【追記】岸本道昭さんから同意のメールをいただく。既に原稿になっている由。前に関西大学の西本さんにこの話を振ったとき、当然、古代史の人は非領域説なんだと思ってたトコロ、「ええっ、そんなこと言う人いるの」みたいな反応でした。西本さん自身、あるいは古代史で領域説を言っている人の論文を教えてください、とまで聞きそびれたが・・・。いちばん考えが近いのは、歴史地理学の高重進さんである。12世紀の資料で讃岐国なんたら郡の郷を復元している。

◆それでは、2本目にかかる。現段階のタイトル「古代郷も領域である」です・・・。ほんとだって・・・。

【追記】岸本道昭さんから同意のメールをいただく。既に原稿になっている由。前に関西大学の西本さんにこの話を振ったとき、当然、古代史の人は非領域説なんだと思ってたトコロ、「ええっ、そんなこと言う人いるの」みたいな反応でした。西本さん自身、あるいは古代史で領域説を言っている人の論文を教えてください、とまで聞きそびれたが・・・。いちばん考えが近いのは、歴史地理学の高重進さんである。12世紀の資料で讃岐国なんたら郡の郷を復元している。

大英博物館

◆NHKスペシャルでやってますね。このところ、清盛も録画して見ているし、このNHK特集も2回見た。来年の3月にパリに行く計画があり、できればその時にイギリスに渡り大英博物館も見たいと思っている。

◆でギリシア。彫刻やら建造物が、実はエジプトの傭兵に多くのギリシア人が応募して、彼の地における大建造物やファラオの彫像などを見聞することから、ギリシアでも発達することになったのだとか。また、たまたまだが、彩色されていたこととか、明らかに彫刻がエジプトの影響を受けているのは、ギリシアで実物を見ればすぐわかるのだとも、別ルートで学んだ。なんでも、ギリシアの一番古い彫刻は、右足だか左足だかを前に出していて、エジプトのものとそっくりらしい。

◆エルギンマーブルを白く磨き上げる事件のことも初めて知る。そして番組の最後は、もともとギリシア文化は東方の文化と理解されていたものが、18世紀頃から、これをヨーロッパのものとして位置づける運動が進むとか、そんな話が紹介されていた。絶対王政時代、ヨーロッパ諸国が台頭する中で、自分らの起源がギリシアにあるという権威付け、といった意味か。

◆それはともかくも、数%しか展示されておらず、あとは収蔵庫にあると。一方のギリシアでは、いいものはほぼレプリなんだとか。ユネスコとか世界遺産委員会とか、なにも働きかけないのだろうか。元に戻せと。年間、580万人が博物館に行くのだという。ギリシアにホンモノがあれば、もっともっと観光収入は増えるだろうに。

◆でギリシア。彫刻やら建造物が、実はエジプトの傭兵に多くのギリシア人が応募して、彼の地における大建造物やファラオの彫像などを見聞することから、ギリシアでも発達することになったのだとか。また、たまたまだが、彩色されていたこととか、明らかに彫刻がエジプトの影響を受けているのは、ギリシアで実物を見ればすぐわかるのだとも、別ルートで学んだ。なんでも、ギリシアの一番古い彫刻は、右足だか左足だかを前に出していて、エジプトのものとそっくりらしい。

◆エルギンマーブルを白く磨き上げる事件のことも初めて知る。そして番組の最後は、もともとギリシア文化は東方の文化と理解されていたものが、18世紀頃から、これをヨーロッパのものとして位置づける運動が進むとか、そんな話が紹介されていた。絶対王政時代、ヨーロッパ諸国が台頭する中で、自分らの起源がギリシアにあるという権威付け、といった意味か。

◆それはともかくも、数%しか展示されておらず、あとは収蔵庫にあると。一方のギリシアでは、いいものはほぼレプリなんだとか。ユネスコとか世界遺産委員会とか、なにも働きかけないのだろうか。元に戻せと。年間、580万人が博物館に行くのだという。ギリシアにホンモノがあれば、もっともっと観光収入は増えるだろうに。

プラグイン

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新記事

(02/05)

(02/05)

(01/27)

(01/16)

(01/13)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

雲楽

年齢:

60

性別:

男性

誕生日:

1964/03/22

職業:

大学教員

自己紹介:

兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。