人を幸せにする人になろう

- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―

直木孝次郎先生所蔵の報告書

◆栄原先生のところに、直木先生から奈良県関係を主とした報告書を市大に寄贈したい旨の申し出があり、6箱受 けとった。半分くらいは、オレが市大にきてから購入していたものとダブっているが、新沢千塚とか烏土塚とか、五條猫塚とか、貴重な本も多く含まれていた。ダブルもの、たとえばメスリ山古墳の報告書は、研究室に置いていた大学本は図書館に返却し、自分の研究室に直木先生の『メスリ山古墳』を置かしてもらうことにした。

けとった。半分くらいは、オレが市大にきてから購入していたものとダブっているが、新沢千塚とか烏土塚とか、五條猫塚とか、貴重な本も多く含まれていた。ダブルもの、たとえばメスリ山古墳の報告書は、研究室に置いていた大学本は図書館に返却し、自分の研究室に直木先生の『メスリ山古墳』を置かしてもらうことにした。

◆ダブってないもので、図書館に入れるものについても、直木孝次郎のゴム印を押してから登録に出すことにし、文学部のサブセンターにストックした。

◆わが研究室には、近藤義郎先生の本、直木孝次郎先生の本がならぶことになった(直木先生の本は写真の青シール)。

◆近藤先生の本は、なお完全に処理を終えたわけではない。とくに既に図書館にあるダブり本を、古本屋に引き取ってもらおうとしても、なかなかいまの時代、難しい。そこで、こないだから考えているのは、退官時に報告書を寄贈された釜山大学に送るということだ。近藤先生文庫としてまとまっているのは釜山大。そこに、退官後も手元に置かれていた蔵書を、うちにいただいたものは別として、ダブり本で意味のあるものを置いていただくのが、いちばんではないかと思うようになっている。

◆ダブってないもので、図書館に入れるものについても、直木孝次郎のゴム印を押してから登録に出すことにし、文学部のサブセンターにストックした。

◆わが研究室には、近藤義郎先生の本、直木孝次郎先生の本がならぶことになった(直木先生の本は写真の青シール)。

◆近藤先生の本は、なお完全に処理を終えたわけではない。とくに既に図書館にあるダブり本を、古本屋に引き取ってもらおうとしても、なかなかいまの時代、難しい。そこで、こないだから考えているのは、退官時に報告書を寄贈された釜山大学に送るということだ。近藤先生文庫としてまとまっているのは釜山大。そこに、退官後も手元に置かれていた蔵書を、うちにいただいたものは別として、ダブり本で意味のあるものを置いていただくのが、いちばんではないかと思うようになっている。

カミさん、新しい職場に

◆こっちは松岳山の測量で頭がいっぱいだったが、4月1日、カミさんがめでたく摂南大学に採用され辞令をもらい、本日6日から、さっそく授業をやるらしい。勤務地は寝屋川で、通勤に時間がかかるのは大変だが、まずはめでたい。カミさんいわく、「あんたの年収を抜いてやる!」。期待しております。【追記】即、抜かれました。

◆けっこう授業を持たされ、また研究費が1000万円あるそうだが(JSTの継続ほか)、事務 が科研などを処理したことがほとんどないらしく、また書類の決裁に時間がかかりそうだと心配している。

が科研などを処理したことがほとんどないらしく、また書類の決裁に時間がかかりそうだと心配している。

◆こっちは基盤Bの交付申請をしなければならないが、挑戦的萌芽の新規分は国会の関係でずれ込んでいるという。横穴式石室のスキャンで申請したものだが、結果はどうなることか。

◆松岳山では眼鏡をしなかったが、方眼紙に点を落とすのに難儀した。とくに暗くなるとわからん。老眼の進行を感じるが、いちいち眼鏡をかけたりはずしたりしてたら、やってられない。

◆今日はポカポカ陽気ですね。明日から授業で、ほんとは昨日・今日も測量をやりたいのだが、事務処理もあるし、ガイダンスもあり無理(写真は日本史の新歓コンパ)。2日休んで、だいぶ回復してきた。もう年ですな。いつまで古墳の測量をしているんだろうか。それはわからんが75才でもやりたいものだ。それならまだ30年近くやれるが・・・、いつまで生きてられるかもわからんものである。

◆けっこう授業を持たされ、また研究費が1000万円あるそうだが(JSTの継続ほか)、事務

◆こっちは基盤Bの交付申請をしなければならないが、挑戦的萌芽の新規分は国会の関係でずれ込んでいるという。横穴式石室のスキャンで申請したものだが、結果はどうなることか。

◆松岳山では眼鏡をしなかったが、方眼紙に点を落とすのに難儀した。とくに暗くなるとわからん。老眼の進行を感じるが、いちいち眼鏡をかけたりはずしたりしてたら、やってられない。

◆今日はポカポカ陽気ですね。明日から授業で、ほんとは昨日・今日も測量をやりたいのだが、事務処理もあるし、ガイダンスもあり無理(写真は日本史の新歓コンパ)。2日休んで、だいぶ回復してきた。もう年ですな。いつまで古墳の測量をしているんだろうか。それはわからんが75才でもやりたいものだ。それならまだ30年近くやれるが・・・、いつまで生きてられるかもわからんものである。

松岳山9日目(4月4日)

◆岸本・所・濱道・高島・道上(~15:30)

◆【後円部東】濱道・高島・道上で続き。25㎝コンタを入れてチェックしてもらう。

◆【津堂城山】岸本は学生を国分神社まで送ったあと、津堂城山古墳に向かう。藤井寺市上田さんと、共和さんで顔合わせ、車止めの鍵の受け取りをやり、あとは業者にまかせる。この1週間でレーザーはほぼまわせるだろうとのこと。

◆【基準点測量】所さん合流し、10:00過ぎに現場に戻る。後円部東は(所・濱道・高島)に任せ、新たに後円部東南の紙に着手するため基準点の打設(P25~P27)と水準移動を道上と行う。

◆【後円部東】かなり伐開をかけ、P22でかなりがんばり、そのあと、P25へ下りてマシンを据え、見上げで測量する。この位置で東の住宅地までやれるだろう。

◆【後円部東南】岸本・道上で着手。P26にマシンを据え、標高52.5mまで下りる。

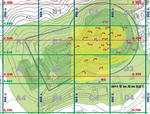

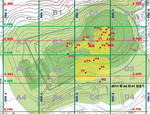

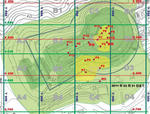

◆これにて春休みの陣は終了、1830から河内国分のあじときちりで、追いコン兼打ち上げ(8人)。面白くもないブログだったと思うが、日誌を日々まとめておくにはブログは最適だ。1日、2日たつと既に記憶は不確か、現場の日誌は毎日が重要。ついついさぼりがちだが、ブログという媒体があるおかげで、作業終了後の1日のまとめをやっておくモチベーションがえられるのだ。なので、中身はこちらの覚えなので、別に本文を読んでいただくつもりはない。画像を見て、少しずつ進んでいるな、と感じていただければよい。

◆【後円部東】濱道・高島・道上で続き。25㎝コンタを入れてチェックしてもらう。

◆【津堂城山】岸本は学生を国分神社まで送ったあと、津堂城山古墳に向かう。藤井寺市上田さんと、共和さんで顔合わせ、車止めの鍵の受け取りをやり、あとは業者にまかせる。この1週間でレーザーはほぼまわせるだろうとのこと。

◆【基準点測量】所さん合流し、10:00過ぎに現場に戻る。後円部東は(所・濱道・高島)に任せ、新たに後円部東南の紙に着手するため基準点の打設(P25~P27)と水準移動を道上と行う。

◆【後円部東】かなり伐開をかけ、P22でかなりがんばり、そのあと、P25へ下りてマシンを据え、見上げで測量する。この位置で東の住宅地までやれるだろう。

◆【後円部東南】岸本・道上で着手。P26にマシンを据え、標高52.5mまで下りる。

◆これにて春休みの陣は終了、1830から河内国分のあじときちりで、追いコン兼打ち上げ(8人)。面白くもないブログだったと思うが、日誌を日々まとめておくにはブログは最適だ。1日、2日たつと既に記憶は不確か、現場の日誌は毎日が重要。ついついさぼりがちだが、ブログという媒体があるおかげで、作業終了後の1日のまとめをやっておくモチベーションがえられるのだ。なので、中身はこちらの覚えなので、別に本文を読んでいただくつもりはない。画像を見て、少しずつ進んでいるな、と感じていただければよい。

松岳山8日目(4月3日)

◆昨夜、メールチェックすると、いろいろ不義理を働いていることを痛感するが、現場中は処理できない。みなさまお許しを・・・。なんか、昨夜はぐっすり気持ちよく寝て、かなり回復した気分。

◆【基準点】後円部の東側、住宅地までの新たな紙に進むため、岸本・道上で基準点測量を行う。後円部墳頂東縁のP9から、P19からP22の4本を打設。うち2点の水準移動を行う。

◆【くびれ部】基準点測量の間、P10にマシンを据え、昨日からの北くびれ部の続きを濱道・高島で測量する。P10より下は急な斜面。心配したとおり、濱道が何度かずり落ちたらしい。基準点測量の終了後、岸本・道上が引き継ぎ、急斜面を1m間隔で標高49mまで、12mほど下がる。これでC2の紙の左上隅は完了する。

◆後円部の墳頂の西側。そのあと、C2の未完部である墳頂の北側から西側にかけてを埋めるため、新たにP23を打設(ついでにP24も)。ブッシュがひどいが、鉈で伐開し、スムーズに完了した。最後に、墳頂北側について、P13から数本入れて、C2の紙は完了させることができた。

◆一方、後円部東側は、サラのD4の紙を作り、濱道・高島、それに午後からは橋本が合流し、3人で測量する。標高65mまで、50㎝間隔で入れる。図面がイマイチだし(失礼!)、要所では25㎝間隔の等高線も必要だが、これは明日、助けを出さないと難しいだろう。手直しが必要だが、ある程度、面積をかせいでくれたのでねらい通り、というところ。

◆明日は、もう1枚の新紙を用意する必要があるが、さてと、どこを攻めるか考えものである。班割りを含めて智恵の働かせどころだ。

松岳山7日目(4月2日)

◆岸本・道上

◆岸本・道上◆(1)鞍部のP6から南くびれ部の斜面を測る。大きなクレーターあり。C2の紙の最下部を完了させ、続きの部分、下

松岳山6日目(4月1日)

◆岸本・濱道・橋本(~12)・藤林・道上

◆【墳頂班(岸本・濱道)→(藤林・道上)】(1)後円部の南側を、P5から測る。すぐに高さがおかしいことに気付く。問題の所在はわかった。きのうの成果が・・・。まあ、なんとか修正できるだろう。65m以下を紙の範囲をすべて埋める。(2)鞍部のP6に移動し、前方部頂両縁を入れて、等高線63.5mからスタートし、斜道を上がる。

◆【南くびれ部(橋下・藤林・道上)→(岸本・濱道)】(3)P2から、国分神社背後の崖面までの斜面地を入れる。学部生に任せる。これも勉強。

◆昼、橋本さんを道明寺駅(玉手橋)まで送る。帰ってくると、共和さんから電話が入り、津堂城山のレーザースキャン測量に入りたいと連絡が入り、藤井寺市と宮内庁に連絡する。4月4日からの1週間でやってもらうことにする。しかし、桜が咲き始め、花見客が出るシーズンに突入してしまう。満開までに逃げ切ってほしいものだ。

◆奈文研さま御一行(小澤・青木・若杉・〓)が見学に訪れる。例の物は石でした。

◆15時頃か、南くびれ部を任せていた学部生2人が「限界」と行ってきたので、ポジションをチェンジする。鞍部を測りやすいので明け渡し、オレらは墳裾の崖面を測る。かなり崖下まで入れ、神社背後まで攻め、少しやり残しはあるが、C3の紙はこれで完了としよう。

◆【墳頂班(岸本・濱道)→(藤林・道上)】(1)後円部の南側を、P5から測る。すぐに高さがおかしいことに気付く。問題の所在はわかった。きのうの成果が・・・。まあ、なんとか修正できるだろう。65m以下を紙の範囲をすべて埋める。(2)鞍部のP6に移動し、前方部頂両縁を入れて、等高線63.5mからスタートし、斜道を上がる。

◆【南くびれ部(橋下・藤林・道上)→(岸本・濱道)】(3)P2から、国分神社背後の崖面までの斜面地を入れる。学部生に任せる。これも勉強。

◆昼、橋本さんを道明寺駅(玉手橋)まで送る。帰ってくると、共和さんから電話が入り、津堂城山のレーザースキャン測量に入りたいと連絡が入り、藤井寺市と宮内庁に連絡する。4月4日からの1週間でやってもらうことにする。しかし、桜が咲き始め、花見客が出るシーズンに突入してしまう。満開までに逃げ切ってほしいものだ。

◆奈文研さま御一行(小澤・青木・若杉・〓)が見学に訪れる。例の物は石でした。

◆15時頃か、南くびれ部を任せていた学部生2人が「限界」と行ってきたので、ポジションをチェンジする。鞍部を測りやすいので明け渡し、オレらは墳裾の崖面を測る。かなり崖下まで入れ、神社背後まで攻め、少しやり残しはあるが、C3の紙はこれで完了としよう。

松岳山5日目(3月31日)

◆岸本・所・濱道・道上

◆朝、疲れ果てて寝過ごす。学生には30分強待たせる(大失態)。

◆【墳頂班(岸本・濱道)】(1)昨日の続きで、墳頂南縁部のP15でもうすこしくだる。その位置から斜面下方に新規杭を打設。(2)西からの登り口のP7に立て、測れていなかった範囲を埋める。(3)新規杭に移し、標高65mくらいまでかなり下る。(4)P5に移り、さらに下方の測量にかかるが、ここで終了。

◆【南くびれ部(所・道上)】所さんがいるので安心して任せられる。(1)まずP3に立てて、前方部南側面を前方部頂近くまで測る。これで登り道の西側は完了。(2)そのあと、登り道をはさんで反対の東側にかかる。まず、P4に立て、標高60.5から下ろしていく。(3)その下のP2に移り、現在、継続中。

◆本日より新規の杭座標に切り替える。設定すると、ほぼ1から2ミリでばっちりくる。やはり気持ちがよい。図面としては、ほとんど影響はないが(一応、昨日までの範囲はくくってわかるようにしてある)。出だしが遅れたが、天気もよく、順調な一日であった。もうすぐ桜が咲きそうである。

◆朝、疲れ果てて寝過ごす。学生には30分強待たせる(大失態)。

◆【墳頂班(岸本・濱道)】(1)昨日の続きで、墳頂南縁部のP15でもうすこしくだる。その位置から斜面下方に新規杭を打設。(2)西からの登り口のP7に立て、測れていなかった範囲を埋める。(3)新規杭に移し、標高65mくらいまでかなり下る。(4)P5に移り、さらに下方の測量にかかるが、ここで終了。

◆【南くびれ部(所・道上)】所さんがいるので安心して任せられる。(1)まずP3に立てて、前方部南側面を前方部頂近くまで測る。これで登り道の西側は完了。(2)そのあと、登り道をはさんで反対の東側にかかる。まず、P4に立て、標高60.5から下ろしていく。(3)その下のP2に移り、現在、継続中。

◆本日より新規の杭座標に切り替える。設定すると、ほぼ1から2ミリでばっちりくる。やはり気持ちがよい。図面としては、ほとんど影響はないが(一応、昨日までの範囲はくくってわかるようにしてある)。出だしが遅れたが、天気もよく、順調な一日であった。もうすぐ桜が咲きそうである。

松岳山で

◆で、測量していると、北側の石積みが上下に分かれていたりする。墳頂の方形壇が2段になっていると考えるのでなければ、北側は墳丘の崩落ではないだろうか。石積みが数段そのままの形でずっているような印象を受ける。そして、坪井さんの図があることからすると、崩落はかなり新しいのかもしれない。いずれにしても、現状をまずは把握すること、そして坪井氏のスケッチを突き合わせることだ。

◆登り口の道を歩いていると、パラパラ埴輪が落ちている。よくみると、タガ付きのかなり横に長い破片が顔を出している。引き揚げようとすると、これなかなか大きいものだった。楕円筒。もしかすると、据えた位置に近いのかもしれない。それと登り口を歩いていると、板石の石積みが露出している部分がある。柏原市の調査で検出された板石積みの葺石が部分的に露呈しているわけだ。みなさん、今度行かれたら、よく下を見てください。

◆墳頂、石棺に腰を下ろしていると、これも、上でのべたように掃除をして、3次元計測をしてもいいかな~といったことを考えていた。立石ともども、こんなものは松岳山にしかない!。それと立石、太陽光が斜めから指すと、加工痕がけっこう残っていることがわかる。

◆後円部の墳頂に近い登り口の土を見ていると、これは地山なんでしょうね。ほぼトップ近くまで旧地形の高まりがあったに違いない。墳頂南側の崖面を見ると赤い土。こっちは盛土だろう。

◆いずれも写真を撮っている余裕がないので画像はないが、明日は撮ってみるか。

松岳山4日目(3月30日)

◆岸本・濱道・高島・藤林(~17)

◆昨日のP3からの続き(南くびれ部)。新人用の練習をすこしやって、ここは濱道・藤林にまかせ、オレと高島は墳頂に行く。 南くびれ部は、本日、最終的に標高56mまであがる。ほぼP3の位置。明日もここでしばらくはやれる。

南くびれ部は、本日、最終的に標高56mまであがる。ほぼP3の位置。明日もここでしばらくはやれる。

◆墳頂は、まずP8からの取りこぼしを測量。奈文研のマシン。次に墳頂各所に打った杭に移るが、機械点を入力しようとすると水準を落としていなかったので、3点の水準移動。その後、P14でこの用紙の隅まで測量。次に南側のP15に移動。標高70.5mまで降ろす。

◆藤林、所用で帰る。濱道にも手伝ってもらい、少しやるが、かなり見下ろしが苦しくなり、17時近くになりやや薄暗く、やる気がなえる。

◆墳頂を撤収し、P3を3人で18時過ぎまでやって終了。

◆終了後、大学。昨日の座標計算は、三角形の角度のひとつが違う!。150度なんたらという数字が出たが、図にすると180度に近い。これだ。オレもバカだね。tanで出す角度の2辺長の割り方を間違った。で、解決。きれいに回転した。墳頂のP9でXYともに12㎝ほど違う。100分の1でまあ1㎜だが。気持ち悪い。図上はたぶん、そのままつないで問題ないが、いちおう今日までの測量範囲を記録し、明日以降の部分と区別し、補正できるようにしておこう。

◆久しぶりの測量と、うちの新しいライカの中古が、ライカGPR1というターゲットが、ふつうはプリズム常数ー34㎜なのに0㎜に設定してあることが発端だが、頭が悪いので、オヤと思ったときのチェックに智恵が働かなかったのが敗因。で、時間的なロスもあったが、これでスッキリだ。バックサイトを測り込んで、いずれも数㎝違っていた気持ち悪さはこれでなくなる。奈文研ライカも、方位角設定に最初とまどったが、もう慣れた。

◆昨日のP3からの続き(南くびれ部)。新人用の練習をすこしやって、ここは濱道・藤林にまかせ、オレと高島は墳頂に行く。

◆墳頂は、まずP8からの取りこぼしを測量。奈文研のマシン。次に墳頂各所に打った杭に移るが、機械点を入力しようとすると水準を落としていなかったので、3点の水準移動。その後、P14でこの用紙の隅まで測量。次に南側のP15に移動。標高70.5mまで降ろす。

◆藤林、所用で帰る。濱道にも手伝ってもらい、少しやるが、かなり見下ろしが苦しくなり、17時近くになりやや薄暗く、やる気がなえる。

◆墳頂を撤収し、P3を3人で18時過ぎまでやって終了。

◆終了後、大学。昨日の座標計算は、三角形の角度のひとつが違う!。150度なんたらという数字が出たが、図にすると180度に近い。これだ。オレもバカだね。tanで出す角度の2辺長の割り方を間違った。で、解決。きれいに回転した。墳頂のP9でXYともに12㎝ほど違う。100分の1でまあ1㎜だが。気持ち悪い。図上はたぶん、そのままつないで問題ないが、いちおう今日までの測量範囲を記録し、明日以降の部分と区別し、補正できるようにしておこう。

◆久しぶりの測量と、うちの新しいライカの中古が、ライカGPR1というターゲットが、ふつうはプリズム常数ー34㎜なのに0㎜に設定してあることが発端だが、頭が悪いので、オヤと思ったときのチェックに智恵が働かなかったのが敗因。で、時間的なロスもあったが、これでスッキリだ。バックサイトを測り込んで、いずれも数㎝違っていた気持ち悪さはこれでなくなる。奈文研ライカも、方位角設定に最初とまどったが、もう慣れた。

松岳山3日目(3月29日)

◆岸本・照屋(~17)・道上

◆午前は2人。下から基準点測量をやり直す。順調のように見えたが、これ、結局ミス。確認測距では、ほぼ1~2 ㎜でほぼ完璧だったのだが。これはおれの単純ミス。相互関係は問題ないが、最初の出だしでの失敗。数字がおかしいなとは思ったが、ばか。

㎜でほぼ完璧だったのだが。これはおれの単純ミス。相互関係は問題ないが、最初の出だしでの失敗。数字がおかしいなとは思ったが、ばか。

◆午後から照屋参加。P1から参道沿いを測る。かなりの面積をかせいだ。

◆照屋が17時に帰ったあと、午前のせっかくの測量を活かすべく、座標換算できるよう、出だし部分を再確認し、最初の振り込みの正しい数値をえて、終了。

◆そのあと大学に行き、研究費残額の始末。倉庫から器財若干を取り出す。そのあと、今日午前のたぶん正しい相対的位置関係にある基準点を、正しい国土座標に換算しようとするも、うまくいかない。うんうん・・・。22時までやり未解決。ガストに行き、2時までやるもダメ、帰って4時くらいまでヤルもダメ。正しい基準点一覧を作り、機械にも正しい座標値を記憶させておこうと思っていたが、挫折。

◆午前は2人。下から基準点測量をやり直す。順調のように見えたが、これ、結局ミス。確認測距では、ほぼ1~2

◆午後から照屋参加。P1から参道沿いを測る。かなりの面積をかせいだ。

◆照屋が17時に帰ったあと、午前のせっかくの測量を活かすべく、座標換算できるよう、出だし部分を再確認し、最初の振り込みの正しい数値をえて、終了。

◆そのあと大学に行き、研究費残額の始末。倉庫から器財若干を取り出す。そのあと、今日午前のたぶん正しい相対的位置関係にある基準点を、正しい国土座標に換算しようとするも、うまくいかない。うんうん・・・。22時までやり未解決。ガストに行き、2時までやるもダメ、帰って4時くらいまでヤルもダメ。正しい基準点一覧を作り、機械にも正しい座標値を記憶させておこうと思っていたが、挫折。

プラグイン

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新記事

(02/12)

(02/05)

(02/05)

(01/27)

(01/16)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

雲楽

年齢:

60

性別:

男性

誕生日:

1964/03/22

職業:

大学教員

自己紹介:

兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。