人を幸せにする人になろう

- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―

翠鳥園遺跡

◆前から、この近所のコインランドリーに梅雨時など洗濯に来ることが年1~2回あり、イズミヤにも行ったことがあるのだ が、ここは初めて。翠鳥園が発掘されたのはいつだったか。【1991年だった】。山中先生が、京大文学物博物館

が、ここは初めて。翠鳥園が発掘されたのはいつだったか。【1991年だった】。山中先生が、京大文学物博物館 の展示で取り上げる。

の展示で取り上げる。

◆もとは開発予定地だったんでしょうね。それが発掘で旧石器の製作遺跡として希有な出土状況で確認され、保存されたんだろう。【府営住宅だそうです】。サヌカイトの打割をイメージしたモニュメントはじめ、出土状況の模型や展示などがなされてる。史跡指定されていないようだが(府史跡?)、いろいろ保存をめぐってあったのかもしれない。

◆旧石器時代の史跡整備は初めてみたかも。相模原の田名向原遺跡は史跡になったが、そのあと整備された姿は見ていない。地味ではあるが、なかなかほかにはないものだろう。とはいえ、展示も少々くたびれている。遺構といえるものが石器の出土状況で、立体構造物があるわけでもなく、旧石器の遺跡の整備はなかなか難しいのだろうとは思う。

◆もとは開発予定地だったんでしょうね。それが発掘で旧石器の製作遺跡として希有な出土状況で確認され、保存されたんだろう。【府営住宅だそうです】。サヌカイトの打割をイメージしたモニュメントはじめ、出土状況の模型や展示などがなされてる。史跡指定されていないようだが(府史跡?)、いろいろ保存をめぐってあったのかもしれない。

◆旧石器時代の史跡整備は初めてみたかも。相模原の田名向原遺跡は史跡になったが、そのあと整備された姿は見ていない。地味ではあるが、なかなかほかにはないものだろう。とはいえ、展示も少々くたびれている。遺構といえるものが石器の出土状況で、立体構造物があるわけでもなく、旧石器の遺跡の整備はなかなか難しいのだろうとは思う。

たつの市で見つかった三角縁神獣鏡

◆2004年に、龍野市で三角縁神獣鏡が見つかり、歴史文化資料館の市村さんから電話がかかってきた。その あと、元東博の西田守夫さんから電話が入り、『考古学雑誌』に紹介してくれと頼まれる。それで4日ほど、とびとびに通った。最初に写真を取り、権現山や雪野山の時みたいに2倍大に引き延ばし、それを下図に、フィルムをかぶせ、現物を見ながら絵を描いた。3日くらいを要したか。

あと、元東博の西田守夫さんから電話が入り、『考古学雑誌』に紹介してくれと頼まれる。それで4日ほど、とびとびに通った。最初に写真を取り、権現山や雪野山の時みたいに2倍大に引き延ばし、それを下図に、フィルムをかぶせ、現物を見ながら絵を描いた。3日くらいを要したか。

◆が、そのあと、なぜだかわからん、図面類がどっかいってしまったように思いこんでいて、そのまま放ってあった。で、この夏、「所沢の西田です」とまた電話が入り、まずい!、「ぜったい書きます」と返事。急遽、ところさんに、鏡の写真処理を中断してもらい、三角縁神獣鏡のデジタルトレースをお願いする。で、そこはさすがに早いしうまいもんである。アバウト3日(3週)くらいで上がる。で、お披露目しておく。

◆原稿書き始めたが、書けない・・・。鏡の記述ってどうすりゃいいのさ。簡単に書けると思いきや、うだうだ細かく書く気にもなれない。同笵鏡のない新種で、配置Eという変わり者だが、まあそれくらいなもんだ。図面・写真・拓本を、ひととおり版面にあわせて6/10でそろえてレイアウトしたが、なかなか行は埋まらない。

◆が、そのあと、なぜだかわからん、図面類がどっかいってしまったように思いこんでいて、そのまま放ってあった。で、この夏、「所沢の西田です」とまた電話が入り、まずい!、「ぜったい書きます」と返事。急遽、ところさんに、鏡の写真処理を中断してもらい、三角縁神獣鏡のデジタルトレースをお願いする。で、そこはさすがに早いしうまいもんである。アバウト3日(3週)くらいで上がる。で、お披露目しておく。

◆原稿書き始めたが、書けない・・・。鏡の記述ってどうすりゃいいのさ。簡単に書けると思いきや、うだうだ細かく書く気にもなれない。同笵鏡のない新種で、配置Eという変わり者だが、まあそれくらいなもんだ。図面・写真・拓本を、ひととおり版面にあわせて6/10でそろえてレイアウトしたが、なかなか行は埋まらない。

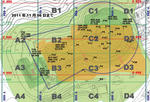

2001年11月06日(日)松岳山

◆【岸本・道上・藤林】8:45~17:00

◆p33にマシンを据え、前方部の削平部を標高58mから56.5mまで下ろす。茶臼塚の手前まで。それから山車小屋の竹藪に突入。小屋の裏側まですべてやりたかったが、午後、学生2人に任 せることになるので、11:30片付け、据え変える。

せることになるので、11:30片付け、据え変える。

◆それからp34に据え、10月30日の続き。標高60m以下、前方部西北稜線沿いに、前面と北側面について、L字の等高線を下ろしていく。54.75mまで完了。現在、竹を組んでデッキが作られているが、その付近まで。

◆この間、岸本は、柏原市歴史資料館で、大阪市立さくやこのはな高校の学生相手のシャベリで昼から15時まで抜ける。

◆この先の予定、11月19日、11月27日、12月3日、12月18日、1月6日、先は長い・・・

◆p33にマシンを据え、前方部の削平部を標高58mから56.5mまで下ろす。茶臼塚の手前まで。それから山車小屋の竹藪に突入。小屋の裏側まですべてやりたかったが、午後、学生2人に任

◆それからp34に据え、10月30日の続き。標高60m以下、前方部西北稜線沿いに、前面と北側面について、L字の等高線を下ろしていく。54.75mまで完了。現在、竹を組んでデッキが作られているが、その付近まで。

◆この間、岸本は、柏原市歴史資料館で、大阪市立さくやこのはな高校の学生相手のシャベリで昼から15時まで抜ける。

◆この先の予定、11月19日、11月27日、12月3日、12月18日、1月6日、先は長い・・・

2011年11月5日よみうり伊丹文化センター

◆学園祭のシーズン、後期のなかでまとまって休みのある期間なので、外国出張者も多い。オレも、この時期に 毎年、韓国に行きたいもんだが、今年はなし。誰やらのピンチヒッターで伊丹に出向く。見た顔が多い。初ネタだが、この調子では同じ話を場所が違うからってやってられないことになる。

毎年、韓国に行きたいもんだが、今年はなし。誰やらのピンチヒッターで伊丹に出向く。見た顔が多い。初ネタだが、この調子では同じ話を場所が違うからってやってられないことになる。

◆昨日は夕方から梅田で会議。予想していなかった呑み会に突入。誰かさんのおめでたで、その産まれてくる子の名前で、ず~とオッサンたちがああでもないこうでもないと提案し合う。

◆ペーパーは前から準備していたが、パワポはゼロ。朝9時前から大学にやってきて、資料を3枚にすべく行をけずり、そのあと、石室の画像を集めてきてパワポを作る。まあまあか。

◆この手のヤツ、しばらく受けないことにしたいのだが・・・。

◆この表紙だけ見ても、天王山式と石舞台でぜんぜんちゃうやん!そう思いませんか。できるなら、丸山の石室のレーザースキャンをやってみたいものだ。

◆昨日は夕方から梅田で会議。予想していなかった呑み会に突入。誰かさんのおめでたで、その産まれてくる子の名前で、ず~とオッサンたちがああでもないこうでもないと提案し合う。

◆ペーパーは前から準備していたが、パワポはゼロ。朝9時前から大学にやってきて、資料を3枚にすべく行をけずり、そのあと、石室の画像を集めてきてパワポを作る。まあまあか。

◆この手のヤツ、しばらく受けないことにしたいのだが・・・。

◆この表紙だけ見ても、天王山式と石舞台でぜんぜんちゃうやん!そう思いませんか。できるなら、丸山の石室のレーザースキャンをやってみたいものだ。

プラグイン

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新記事

(02/05)

(02/05)

(01/27)

(01/16)

(01/13)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

雲楽

年齢:

60

性別:

男性

誕生日:

1964/03/22

職業:

大学教員

自己紹介:

兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。