人を幸せにする人になろう

- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―

弥生化

◆考古学研究が送られてきて、『発掘調査の手引き』についての座談会をまず読んだ。そのあと、パラパラ見ていると、総会の発表要旨などがある。とくに列島内の文化圏のとらえ方を再考するのだそうだ。とんとご無沙汰だが、聞いてみたい気もする。【追記:延期だそうです】

◆ただ、これまでのがおかしい、「純粋」に考古資料からすると違う、みたいな言葉が出てくるのだが、ではどういう理解がいいのか、考古資料からするとこうした文化が並び立っているのだ、という結論はあんまり見えない。これまでの見方を再考することは重要だろうし、それに取り組まれることには敬意を表する。ただ、「ダメだ」ではなく、こうではないかというのが欲しい。それは参加して確かめよ、ということだろうが。

◆寺前君の文章のなかに、松木さんの『列島創世記』がでてきたので、読んでみる。「内なる弥生化」と「外からの弥生化」、ともに変だ。縄文中期と後期の変動は重要だが、それを弥生化という言葉で表すのは、「とりあえず」の選択ではダメだろう。いまのわれわれの認識では弥生化にはほど遠いし、無関係。

◆外からの弥生化も、中国文明の到達ということを言いたいらしい。そうした、大きなとらえ方が不適当というのではない。が、やはり水田稲作は重要である、というか、それこそが弥生文化だと、古い人間は考えるのだが・・・。そして、北部九州での水田稲作の伝来そのものには、中国文明は無関係だろう。中国文明とかがおよぶみたいな言い方には、なんとなく朝鮮半島が軽視されているように見えるのだ。別に中国の意図があるわけではなし、朝鮮半島が通過点でもない。倭よりも早く農耕社会に入り、普及と定着があってこそ、倭への渡来がある。籾を入れた壺を渡されて「やってみられい」と倭人が始めたのではない。農耕文化総体が、朝鮮半島からのまとまった人々の移住により倭に持ち込まれ、弥生時代が始まるのだ。それでなぜあかんのかがわからない。震源は中国としても、あんまり関係ない。中国の文明の波及というのを、それとして論ずるならいいが、弥生化というのは適当じゃない。

◆北海道や琉球などの文化を軽視しているんではぜんぜんない。弥生文化というのは、あくまでも本州に広がった倭の文化であって、列島全体がひとつの文化なんて、誰も思ってはいない。むしろ問われるのは、弥生時代とされる東日本であろう。また、列島外との境界はないというが、ほんとうだろうか。北部九州が無紋土器に塗りつぶされるわけではない。わりと対馬海峡は境界として機能していると思うけど。無紋土器文化が移植されたのは確かだろう。だが、在来縄文人とともに、独自の文化を創っていくのだ。そしてまた人口増とともに、人が移動することで農耕への転換が繰り返される。遠賀川式土器の広がりに示される文化圏が拡大する。それと外との境界が明瞭になっていく。結局のところ、農耕化が実現した範囲に古墳が築かれ、古代国家が誕生するのである。

◆もうひとつだけ。グローバルパターンってあるんだろうか。

◆ただ、これまでのがおかしい、「純粋」に考古資料からすると違う、みたいな言葉が出てくるのだが、ではどういう理解がいいのか、考古資料からするとこうした文化が並び立っているのだ、という結論はあんまり見えない。これまでの見方を再考することは重要だろうし、それに取り組まれることには敬意を表する。ただ、「ダメだ」ではなく、こうではないかというのが欲しい。それは参加して確かめよ、ということだろうが。

◆寺前君の文章のなかに、松木さんの『列島創世記』がでてきたので、読んでみる。「内なる弥生化」と「外からの弥生化」、ともに変だ。縄文中期と後期の変動は重要だが、それを弥生化という言葉で表すのは、「とりあえず」の選択ではダメだろう。いまのわれわれの認識では弥生化にはほど遠いし、無関係。

◆外からの弥生化も、中国文明の到達ということを言いたいらしい。そうした、大きなとらえ方が不適当というのではない。が、やはり水田稲作は重要である、というか、それこそが弥生文化だと、古い人間は考えるのだが・・・。そして、北部九州での水田稲作の伝来そのものには、中国文明は無関係だろう。中国文明とかがおよぶみたいな言い方には、なんとなく朝鮮半島が軽視されているように見えるのだ。別に中国の意図があるわけではなし、朝鮮半島が通過点でもない。倭よりも早く農耕社会に入り、普及と定着があってこそ、倭への渡来がある。籾を入れた壺を渡されて「やってみられい」と倭人が始めたのではない。農耕文化総体が、朝鮮半島からのまとまった人々の移住により倭に持ち込まれ、弥生時代が始まるのだ。それでなぜあかんのかがわからない。震源は中国としても、あんまり関係ない。中国の文明の波及というのを、それとして論ずるならいいが、弥生化というのは適当じゃない。

◆北海道や琉球などの文化を軽視しているんではぜんぜんない。弥生文化というのは、あくまでも本州に広がった倭の文化であって、列島全体がひとつの文化なんて、誰も思ってはいない。むしろ問われるのは、弥生時代とされる東日本であろう。また、列島外との境界はないというが、ほんとうだろうか。北部九州が無紋土器に塗りつぶされるわけではない。わりと対馬海峡は境界として機能していると思うけど。無紋土器文化が移植されたのは確かだろう。だが、在来縄文人とともに、独自の文化を創っていくのだ。そしてまた人口増とともに、人が移動することで農耕への転換が繰り返される。遠賀川式土器の広がりに示される文化圏が拡大する。それと外との境界が明瞭になっていく。結局のところ、農耕化が実現した範囲に古墳が築かれ、古代国家が誕生するのである。

◆もうひとつだけ。グローバルパターンってあるんだろうか。

ふと思ったこと

◆平城宮・京出土軒瓦の型式一覧を改訂したことがあるが、これ、もはや拓本は捨てるべきですね。図録で写真というのはよいとして、同定をおこなうための標式一覧としては、これからは、すべて、状態のよい資料の3次元計測画像によるのがベストだろう。もう着手されているのかもしれないが・・・。

例年のことだが

◆4月4日に春休みの測量を区切りにし、火曜日から金曜日は大学に出勤したが、このシーズン、また市大日本史の編集で忙しくなる。またヒストリア4月号の、わたしたちの文化財で松原市の河合遺跡を紹介いただけることになり、それと誉田御廟山に立ち入った報告の自分の原稿もこの間にすませた。そして現地見学検討会である。

◆今日は10日の日曜日。もう検討会まで1週間、今日、その準備をしなければと思って大学に来た。世の中は花見日和である。昨日、カミさんと呑んで、頭が痛い。

◆今日は10日の日曜日。もう検討会まで1週間、今日、その準備をしなければと思って大学に来た。世の中は花見日和である。昨日、カミさんと呑んで、頭が痛い。

ひさしぶりに自転車で

◆金曜日だから4月8日。ひさしぶりに自転車で出勤。タイヤの空気がかなり抜けていたので、途中、土師ノ里駅前

の藤井寺市の公設駐輪場で空気入れを借りてぱんぱんにする。

の藤井寺市の公設駐輪場で空気入れを借りてぱんぱんにする。

◆家を出てすぐ、原川の桜が満開なので写真を撮る。また島泉丸山古墳を通ったら、裾部の木を切って、かなりきれいにしてあったので、またシャッターを切る。

◆この日、雨となり、帰りは電車となる。京大に紫金山の写真を撮影する許可をもらったので、近つに電話して壺井御旅山のものと30面以上の撮影をお願いするつもりだが、4月17日の大歴の現地見学検討会までは、あわただしいのでやめておこう。その先で日程調整をしてもらおう。東博とも話がついて、5月になるが、和泉黄金塚含め、すべて鏡の写真撮影をさせてもらうことになる。この東博行きは、別の目的もあるのだが、それは話が一段落した段階で報告する。

◆家を出てすぐ、原川の桜が満開なので写真を撮る。また島泉丸山古墳を通ったら、裾部の木を切って、かなりきれいにしてあったので、またシャッターを切る。

◆この日、雨となり、帰りは電車となる。京大に紫金山の写真を撮影する許可をもらったので、近つに電話して壺井御旅山のものと30面以上の撮影をお願いするつもりだが、4月17日の大歴の現地見学検討会までは、あわただしいのでやめておこう。その先で日程調整をしてもらおう。東博とも話がついて、5月になるが、和泉黄金塚含め、すべて鏡の写真撮影をさせてもらうことになる。この東博行きは、別の目的もあるのだが、それは話が一段落した段階で報告する。

直木孝次郎先生所蔵の報告書

◆栄原先生のところに、直木先生から奈良県関係を主とした報告書を市大に寄贈したい旨の申し出があり、6箱受 けとった。半分くらいは、オレが市大にきてから購入していたものとダブっているが、新沢千塚とか烏土塚とか、五條猫塚とか、貴重な本も多く含まれていた。ダブルもの、たとえばメスリ山古墳の報告書は、研究室に置いていた大学本は図書館に返却し、自分の研究室に直木先生の『メスリ山古墳』を置かしてもらうことにした。

けとった。半分くらいは、オレが市大にきてから購入していたものとダブっているが、新沢千塚とか烏土塚とか、五條猫塚とか、貴重な本も多く含まれていた。ダブルもの、たとえばメスリ山古墳の報告書は、研究室に置いていた大学本は図書館に返却し、自分の研究室に直木先生の『メスリ山古墳』を置かしてもらうことにした。

◆ダブってないもので、図書館に入れるものについても、直木孝次郎のゴム印を押してから登録に出すことにし、文学部のサブセンターにストックした。

◆わが研究室には、近藤義郎先生の本、直木孝次郎先生の本がならぶことになった(直木先生の本は写真の青シール)。

◆近藤先生の本は、なお完全に処理を終えたわけではない。とくに既に図書館にあるダブり本を、古本屋に引き取ってもらおうとしても、なかなかいまの時代、難しい。そこで、こないだから考えているのは、退官時に報告書を寄贈された釜山大学に送るということだ。近藤先生文庫としてまとまっているのは釜山大。そこに、退官後も手元に置かれていた蔵書を、うちにいただいたものは別として、ダブり本で意味のあるものを置いていただくのが、いちばんではないかと思うようになっている。

◆ダブってないもので、図書館に入れるものについても、直木孝次郎のゴム印を押してから登録に出すことにし、文学部のサブセンターにストックした。

◆わが研究室には、近藤義郎先生の本、直木孝次郎先生の本がならぶことになった(直木先生の本は写真の青シール)。

◆近藤先生の本は、なお完全に処理を終えたわけではない。とくに既に図書館にあるダブり本を、古本屋に引き取ってもらおうとしても、なかなかいまの時代、難しい。そこで、こないだから考えているのは、退官時に報告書を寄贈された釜山大学に送るということだ。近藤先生文庫としてまとまっているのは釜山大。そこに、退官後も手元に置かれていた蔵書を、うちにいただいたものは別として、ダブり本で意味のあるものを置いていただくのが、いちばんではないかと思うようになっている。

カミさん、新しい職場に

◆こっちは松岳山の測量で頭がいっぱいだったが、4月1日、カミさんがめでたく摂南大学に採用され辞令をもらい、本日6日から、さっそく授業をやるらしい。勤務地は寝屋川で、通勤に時間がかかるのは大変だが、まずはめでたい。カミさんいわく、「あんたの年収を抜いてやる!」。期待しております。【追記】即、抜かれました。

◆けっこう授業を持たされ、また研究費が1000万円あるそうだが(JSTの継続ほか)、事務 が科研などを処理したことがほとんどないらしく、また書類の決裁に時間がかかりそうだと心配している。

が科研などを処理したことがほとんどないらしく、また書類の決裁に時間がかかりそうだと心配している。

◆こっちは基盤Bの交付申請をしなければならないが、挑戦的萌芽の新規分は国会の関係でずれ込んでいるという。横穴式石室のスキャンで申請したものだが、結果はどうなることか。

◆松岳山では眼鏡をしなかったが、方眼紙に点を落とすのに難儀した。とくに暗くなるとわからん。老眼の進行を感じるが、いちいち眼鏡をかけたりはずしたりしてたら、やってられない。

◆今日はポカポカ陽気ですね。明日から授業で、ほんとは昨日・今日も測量をやりたいのだが、事務処理もあるし、ガイダンスもあり無理(写真は日本史の新歓コンパ)。2日休んで、だいぶ回復してきた。もう年ですな。いつまで古墳の測量をしているんだろうか。それはわからんが75才でもやりたいものだ。それならまだ30年近くやれるが・・・、いつまで生きてられるかもわからんものである。

◆けっこう授業を持たされ、また研究費が1000万円あるそうだが(JSTの継続ほか)、事務

◆こっちは基盤Bの交付申請をしなければならないが、挑戦的萌芽の新規分は国会の関係でずれ込んでいるという。横穴式石室のスキャンで申請したものだが、結果はどうなることか。

◆松岳山では眼鏡をしなかったが、方眼紙に点を落とすのに難儀した。とくに暗くなるとわからん。老眼の進行を感じるが、いちいち眼鏡をかけたりはずしたりしてたら、やってられない。

◆今日はポカポカ陽気ですね。明日から授業で、ほんとは昨日・今日も測量をやりたいのだが、事務処理もあるし、ガイダンスもあり無理(写真は日本史の新歓コンパ)。2日休んで、だいぶ回復してきた。もう年ですな。いつまで古墳の測量をしているんだろうか。それはわからんが75才でもやりたいものだ。それならまだ30年近くやれるが・・・、いつまで生きてられるかもわからんものである。

松岳山9日目(4月4日)

◆岸本・所・濱道・高島・道上(~15:30)

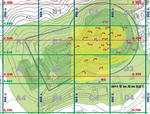

◆【後円部東】濱道・高島・道上で続き。25㎝コンタを入れてチェックしてもらう。

◆【津堂城山】岸本は学生を国分神社まで送ったあと、津堂城山古墳に向かう。藤井寺市上田さんと、共和さんで顔合わせ、車止めの鍵の受け取りをやり、あとは業者にまかせる。この1週間でレーザーはほぼまわせるだろうとのこと。

◆【基準点測量】所さん合流し、10:00過ぎに現場に戻る。後円部東は(所・濱道・高島)に任せ、新たに後円部東南の紙に着手するため基準点の打設(P25~P27)と水準移動を道上と行う。

◆【後円部東】かなり伐開をかけ、P22でかなりがんばり、そのあと、P25へ下りてマシンを据え、見上げで測量する。この位置で東の住宅地までやれるだろう。

◆【後円部東南】岸本・道上で着手。P26にマシンを据え、標高52.5mまで下りる。

◆これにて春休みの陣は終了、1830から河内国分のあじときちりで、追いコン兼打ち上げ(8人)。面白くもないブログだったと思うが、日誌を日々まとめておくにはブログは最適だ。1日、2日たつと既に記憶は不確か、現場の日誌は毎日が重要。ついついさぼりがちだが、ブログという媒体があるおかげで、作業終了後の1日のまとめをやっておくモチベーションがえられるのだ。なので、中身はこちらの覚えなので、別に本文を読んでいただくつもりはない。画像を見て、少しずつ進んでいるな、と感じていただければよい。

◆【後円部東】濱道・高島・道上で続き。25㎝コンタを入れてチェックしてもらう。

◆【津堂城山】岸本は学生を国分神社まで送ったあと、津堂城山古墳に向かう。藤井寺市上田さんと、共和さんで顔合わせ、車止めの鍵の受け取りをやり、あとは業者にまかせる。この1週間でレーザーはほぼまわせるだろうとのこと。

◆【基準点測量】所さん合流し、10:00過ぎに現場に戻る。後円部東は(所・濱道・高島)に任せ、新たに後円部東南の紙に着手するため基準点の打設(P25~P27)と水準移動を道上と行う。

◆【後円部東】かなり伐開をかけ、P22でかなりがんばり、そのあと、P25へ下りてマシンを据え、見上げで測量する。この位置で東の住宅地までやれるだろう。

◆【後円部東南】岸本・道上で着手。P26にマシンを据え、標高52.5mまで下りる。

◆これにて春休みの陣は終了、1830から河内国分のあじときちりで、追いコン兼打ち上げ(8人)。面白くもないブログだったと思うが、日誌を日々まとめておくにはブログは最適だ。1日、2日たつと既に記憶は不確か、現場の日誌は毎日が重要。ついついさぼりがちだが、ブログという媒体があるおかげで、作業終了後の1日のまとめをやっておくモチベーションがえられるのだ。なので、中身はこちらの覚えなので、別に本文を読んでいただくつもりはない。画像を見て、少しずつ進んでいるな、と感じていただければよい。

松岳山8日目(4月3日)

◆昨夜、メールチェックすると、いろいろ不義理を働いていることを痛感するが、現場中は処理できない。みなさまお許しを・・・。なんか、昨夜はぐっすり気持ちよく寝て、かなり回復した気分。

◆【基準点】後円部の東側、住宅地までの新たな紙に進むため、岸本・道上で基準点測量を行う。後円部墳頂東縁のP9から、P19からP22の4本を打設。うち2点の水準移動を行う。

◆【くびれ部】基準点測量の間、P10にマシンを据え、昨日からの北くびれ部の続きを濱道・高島で測量する。P10より下は急な斜面。心配したとおり、濱道が何度かずり落ちたらしい。基準点測量の終了後、岸本・道上が引き継ぎ、急斜面を1m間隔で標高49mまで、12mほど下がる。これでC2の紙の左上隅は完了する。

◆後円部の墳頂の西側。そのあと、C2の未完部である墳頂の北側から西側にかけてを埋めるため、新たにP23を打設(ついでにP24も)。ブッシュがひどいが、鉈で伐開し、スムーズに完了した。最後に、墳頂北側について、P13から数本入れて、C2の紙は完了させることができた。

◆一方、後円部東側は、サラのD4の紙を作り、濱道・高島、それに午後からは橋本が合流し、3人で測量する。標高65mまで、50㎝間隔で入れる。図面がイマイチだし(失礼!)、要所では25㎝間隔の等高線も必要だが、これは明日、助けを出さないと難しいだろう。手直しが必要だが、ある程度、面積をかせいでくれたのでねらい通り、というところ。

◆明日は、もう1枚の新紙を用意する必要があるが、さてと、どこを攻めるか考えものである。班割りを含めて智恵の働かせどころだ。

松岳山7日目(4月2日)

◆岸本・道上

◆岸本・道上◆(1)鞍部のP6から南くびれ部の斜面を測る。大きなクレーターあり。C2の紙の最下部を完了させ、続きの部分、下

プラグイン

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新記事

(07/16)

(07/16)

(07/16)

(07/16)

(07/16)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

雲楽

年齢:

61

性別:

男性

誕生日:

1964/03/22

職業:

大学教員

自己紹介:

兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。